여기서 마음 돌봄 프로그램을 신설해 장년, 노인분들을 대상으로 숲에서 자기를 돌아보는 프로그램을 운영하고 있습니다. 얼마 전 그 프로그램에 60대에서 70대 후반까지의 여성분들이 지역 커뮤니티를 통해 신청하고 왔습니다. 잘 마치고 삼삼오오 내려가는 길에 거기 참여한 가장 연배가 높은 할머니 두 분의 대화를 어쩌다 엿듣게 되었습니다. 한 분이 말합니다. ‘나는 옛날부터 풀이되고 싶었다. 겨울에는 죽은 듯 보였던 것들이 새봄에 다시 사는 풀 같은 삶이 부러웠는데, 그러지 못하고 사람이 되어 이제 80 가까이 되니 안타깝기 짝이 없네 ’ 그분과 대화를 나누던 분은 ‘그려. 그렇지’라는 말 만하고 있었습니다.

두 분이 이후 무슨 얘기를 더 나누었는지, 또 안타까워하는 분이 어떤 삶을 살았는지 전혀 모르지만, 나이 드신 분들의 그런 얘기를 들으니 그저 가슴이 먹먹하고 답답한 마음이 들었습니다. 이럴 때 사실이나 팩트가 무슨 도움이 될지 모르겠지만, 그래도 식물학에서 얘기하는 사실을 말해주고 싶었습니다. 식물학에서는 풀이라 함은 겨울에 지상부에 아무것도 남아있지 않은 게 풀이라고. 뿌리를 통해 내년 봄에도 싹이 나오는 다년생 풀도 있지만 맥락상 그분이 얘기한 것은 풀이 아니라 나무를 일렀으리라 여겨졌습니다. 계속 사는 나무처럼 되고 싶었던 할머니. 그분이 얘기한 것을 듣고 뭐라 해줄 말이 없으니 공연한 생각을 한 거란 생각에 알려드리려다 결국 그냥 침묵했습니다.

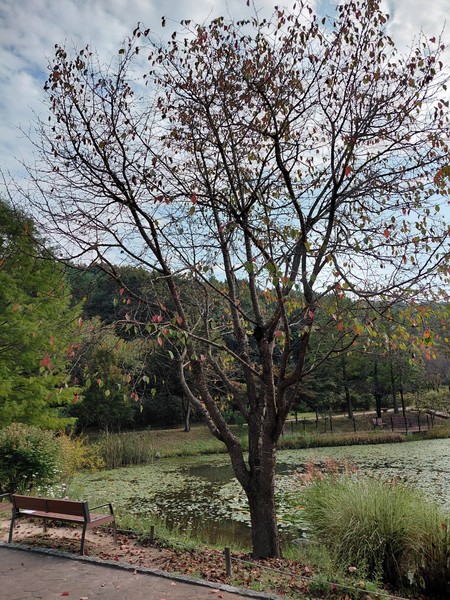

발 대신 뿌리를 얻은 나무를 생각해봅니다. 할머니에게 계속 사는 존재로 보이고, 부러운 존재로 보이는 나무. 나무는 발 대신 뿌리를 택해 오늘 그 자리에 서 있습니다. 거기서 겨울 찬바람도 맞고, 여름 뙤약볕도 견디어 냈습니다. 그 시련을 극복한 대가(?)로 지금 할머니에게서 부러움을 한껏 받고 있을까요? 나무를 평생 연구한 나무 박사는 얘기합니다. 세상의 모든 사물 가운데 시간이, 세월이 지나며 더 늠름하고, 아름다운 존재로 인정받는 것은 나무뿐이라고. 동의 되시는지요? 멀리 가지 않고 내 경우를 생각해봅니다. 마음이 복잡하고 흔들릴 때, 쓸쓸하고 지칠 때 숲을 찾아 나무를 바라보고, 끌어안으며 숨통을 트기도 하고, 힘을 받았던 경험이 있습니다. 무언의 위로자로 그렇게 나무는 있었습니다.

벌써 10월 초입니다. 그럼에도 가을의 초입이라서 그런지 산하가 아직은 푸른색 일색입니다. 아침저녁 날씨 빼면 아직도 여름인가 생각할 정도입니다. 그러나 수목원을 둘러보면 봄에 예쁜 꽃으로 우리를 들뜨게 했던 벚꽃나무, 이 가을에 달콤한 향기로 우리를 행복하게 하는 계수나무는 유독 단풍이 빨리 들어 벌써 헐거운 모습을 보여줍니다.

그 사실이 꼭 무언가를 말해주는 듯합니다. 그건 우리 생명처럼 풀로서 겨울에 마감하거나 나무가 되어 내년에 다시 생명을 보이는 게 중요한 게 아니라 그때그때를 불사르며 현재를 얼마나 열심히 살았느냐가 보다 중요한 게 아니냐고. 내게도, 할머니 두 분에게도. 가을녘의 푸른빛들이 그런 권유를 우리에게 해주고 있는 듯 보였습니다.