LG화학이 전고체 배터리의 난제로 꼽히던 고체 전해질의 입자 저항 문제를 해결하는 획기적인 공정 기술을 25일 발표했다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 우려 속에서도 차세대 기술인 전고체 배터리를 향한 한·중 간 치열한 격전도 심해지는 분위기다.

LG화학, ‘불균일의 벽’을 넘다 "스프레이 재결정화 기술의 의미는?"

전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체하여 화재 위험을 획기적으로 낮추고 에너지 밀도를 높인 차세대 전지다.

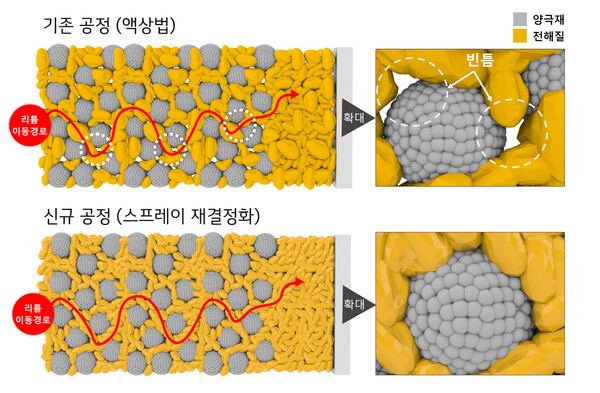

다만 이론적 완벽함에도 불구하고 상용화의 가장 큰 걸림돌은 ‘고체와 고체 사이의 저항’이었다. 액체는 양극재 사이를 파고들어 리튬이온의 이동 통로를 쉽게 만들지만, 고체 전해질은 입자 크기가 불균일할 경우 입자 사이에 빈틈(Void)이 생겨 이온 전도도가 급격히 떨어지는 태생적 한계를 지니기 때문이다.

LG화학이 25일 발표한 성과는 바로 이 지점을 파고들었다.

LG화학 차세대소재연구소와 한양대 송태섭 교수팀이 공동 개발한 ‘스프레이 재결정화(Spray-Recrystallization)’ 기술은 전해질 용액을 미세한 방울로 분사한 뒤 순간적으로 증발시켜 균일한 구형 입자를 만들어내는 공법이다.

기존 액상법 공정이 불규칙한 입자 크기로 인해 배터리 내부의 계면 저항을 높였다면, LG화학의 신공정은 입자를 고르게 정렬시켜 양극 활물질과의 밀착력을 극대화했다. 연구팀에 따르면 이를 적용한 배터리는 기존 대비 기본 용량이 15% 향상되었으며, 전기차의 가속력과 직결되는 고속방전 용량은 무려 50%나 증가했다.

연구 결과가 재료과학 분야의 권위지인 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈’에 게재된 것은 기술의 신뢰성을 국제적으로 입증받았다는 의미다. 신학철 부회장이 “상용화의 핵심 과제를 해결했다”고 자신한 배경에는, 단순한 소재 개발을 넘어 ‘양산 가능한 공정 기술’을 확보했다는 자신감이 깔려 있다. LG화학은 이 기술을 자회사인 LG에너지솔루션의 양산 로드맵에 즉각 반영하여 개발 속도를 높일 계획이다.

한국 배터리 3사의 삼국지 "속도(SDI) vs 내실(LG) vs 추격(SK)"

LG화학의 소재 혁신이 후방에서 지원사격을 개시한 가운데, 전방에 있는 국내 배터리 셀 제조 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)의 전고체 상용화 전략은 뚜렷하게 갈리고 있다.

먼저 삼성SDI는 국내 3사 중 가장 공격적인 행보를 보이고 있다. 이재용 삼성전자 회장이 직접 챙길 정도로 그룹 차원의 전폭적인 지지를 받으며 현재 ‘2027년 양산’을 목표로 내걸었다.

핵심은 ‘속도’와 ‘동맹’이다. 이미 2023년 수원 연구소에 파일럿 라인을 구축하고 시제품 생산에 돌입했으며 최근 울산 사업장을 전고체 배터리 생산 거점(마더 팩토리)으로 낙점하고 투자를 검토 중이다. 울산은 삼성SDI의 주력 생산기지로 이곳에 차세대 라인을 깐다는 것은 실험 단계를 넘어 양산을 현실화하겠다는 의지다.

BMW, 솔리드파워와의 3자 동맹은 강력한 우군이다. BMW가 2030년 이전에 전고체 전기차를 내놓겠다는 로드맵을 공유하고 있어, 확실한 고객사(Captive Market)를 등에 업고 기술 표준을 선점하겠다는 복안이다.

반면 LG에너지솔루션은 ‘신중론’에 가깝다. 2030년 양산을 공식 목표로 제시한 LG는 속도보다는 기술적 완성도와 가격 경쟁력을 우선순위에 뒀다. 전고체 배터리가 아무리 좋아도 현재 리튬이온 배터리 대비 3~5배 비싼 가격으로는 대중화가 어렵다는 냉철한 판단이다.

전략은 ‘투트랙’에 가깝다. 차세대 기술인 전고체(황화물계)는 오창 공장에 마더 라인을 구축하며 기술 난이도를 하나씩 정복해 나가되, 당장의 시장 수요가 폭발하는 ESS(에너지저장장치)용 LFP(리튬인산철) 배터리 생산 라인도 동시에 확충하며 현금 창출원(Cash Cow)을 놓치지 않겠다는 전략이다.

이번 LG화학의 소재 기술 확보는 LG에너지솔루션이 목표로 하는 2030년 양산 시점에 맞춰 고성능 셀을 내놓는 데 결정적인 역할을 할 것으로 보인다.

마지막으로 후발주자인 SK온은 소위 추격전을 펼치고 있다.

당초 2030년이었던 상용화 목표를 2029년으로 1년 앞당겼다. 지난 9월 대전 미래기술원에 파일럿 플랜트를 준공한 SK온은 ‘온간등압프레스(WIP)’라는 독자적인 차세대 공정 기술을 무기로 내세웠다.

WIP는 고체 전해질과 양극재를 강한 압력으로 눌러 빈틈을 없애는 기술로, LG화학의 입자 제어 기술과 목적은 같지만 공정적 접근 방식이 다르다. SK온은 황화물계뿐만 아니라 고분자·산화물 복합계 등 다양한 소재 조합을 테스트하며 최적의 ‘레시피’를 찾는 데 주력하고 있다.

중국의 굴기, 허세인가 실력인가?

전고체 전쟁의 또 다른 축은 중국이다. 최근 광저우자동차(GAC)는 2026년 전고체 배터리 장착 차량을 시범 운행하고 1,000km 주행 거리를 달성하겠다고 선언하며 한국 업계를 긴장시키기도 했다. 세계 최대 배터리 기업 CATL과 BYD 역시 막대한 자금력을 앞세워 2027년 전후 상용화를 예고한 상태다.

다만 중국 내부에서도 회의적인 시각도 있다. 당장 세계 전력배터리 컨퍼런스에 참석한 중국 전문가들은 “실험실 데이터와 양산은 천지 차이”라며 보수적인 전망을 내놓기도 했다. 에스볼트(SVOLT)나 창안자동차 CEO 등 현장 전문가들도 2030년 대규모 상용화조차 낙관적이라며, 공급망 성숙도와 원가 절감 문제를 지적했다.

중국이 ‘반고체 배터리(액체와 고체 혼합)’를 통해 시장을 선점하려는 전략을 펴는 동시에, 완전 전고체 분야에서는 아직 기술적 난제를 완전히 해결하지 못했음을 시사한다. 한국이 소재 원천 기술(LG화학)과 하이엔드 양산 능력(삼성SDI, SK온)에 집중하는 동안 중국은 거대한 내수 시장을 바탕으로 한 ‘규모의 경제’로 밀어붙이는 형국이다.

LG화학의 기술 개발로 한국 배터리 산업은 전고체 상용화를 향한 중요한 퍼즐 조각을 맞췄다. 하지만 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 전문가들은 전고체 배터리가 ‘게임 체인저’가 되기 위해서는 두 가지 산을 넘어야 한다고 입을 모은다.

승부처는 어디?

전고체 전쟁이 벌어지는 가운데 승부처는 입체적인 전장이 될 전망이다.

첫째는 수율(Yield)이다. 고체 전해질은 습기에 극도로 취약하고 공정 제어가 까다롭다. 실험실에서 99% 성능을 내더라도 공장에서 불량률이 높다면 상용화는 불가능하다. LG화학의 균일 입자 제어 기술이 중요한 이유가 바로 여기에 있다. 공정 변수를 줄여주기 때문이다.

둘째는 가격이다. 전기차 가격 인하 경쟁이 치열한 상황에서 고가의 전고체 배터리는 초기에는 슈퍼카나 럭셔리 세단에만 제한적으로 탑재될 가능성이 높다. 결국 누가 먼저 공정 혁신을 통해 생산 단가를 리튬이온 수준으로 낮추느냐가 2030년 이후의 패권을 결정할 것이다.