아제르바이젠에서 크리스마스 당일 발생한 여객기 추락 사고의 원인이 '짙은 안개'가 아니라 '버드 스트라이크'라는 쪽으로 무게가 쏠리고 있다. 실제로 26일(현지시간) AP통신, 블룸버그 통신 등 주요 외신에 따르면 러시아 민간 항공당국의 로사비아치아 대변인은 이번 사고를 설명하며 조종사가 항공기에 새 떼 공격이 발생해 비상 상황이 발생했다고 말했다.

아제르바이젠 검찰총장실은 이번 사고로 탑승자 67명 중 32명이 생존했으며 사고 원인 파악을 위해 차장검사 등이 파견됐다고 발표했다.

하늘의 공포 '버드 스트라이크'… 피하는 건 사실상 '불가능'

버드 스트라이크는 항공 업계에서 '하늘의 공포'라고 불린다. 피할 수 없는 공포기 때문이다. 당장 새는 다가오는 물체가 크기와 속도에 상관없이 대략 30m 이내에 접근해야 피하는 습성이 있다. 그렇기에 30m 이내에서 시속 300㎞로 비행하는 기체를 피하는 것은 불가능에 가깝다.

충격도 상당하다. 항공기가 시속 300㎞로 날던 도중 약 1㎏의 새와 충돌할 경우 약 5톤에 달하는 충격이 발생하는 것으로 알려졌다. 이처럼 빠른 속도로 비행하는 기체가 새 떼와 충돌할 시 엔진, 날개 등 기체에 크고 작은 손상이 불가피하다.

특히 엔진에 새가 빨려 들어가는 등 버드 스트라이크가 일어나면 치명적이라는 것이 항공 업계 관계자들의 설명이다. 엔진 손상으로 인해 추력이 떨어지거나 완전히 멈춰 큰 사고로 이어질 수 있다.

문제는 버드 스트라이크의 빈도이다. 미국 교통부 연방 항공청의 자료에 따르면 2024년 1월 1일부터 12월 26일까지 1만 3212건의 조류 충돌이 일어났으며 2023년에는 약 1만 9600건의 충돌이 발생했다.

불과 2주 전인 지난 13일(현지시간) 미국에서도 아메리칸 항공 여객기가 뉴욕 공항에서 이륙한 직후 새 떼와 충돌해 비행기의 엔진 두 곳 중 한 곳이 고장 나 존 F. 케네디 국제공항에 회항한 바 있다. 당시 항공기는 승객 190명과 승무원 6명을 태우고 있었다. 자칫 대형사고가 날 수 있었다는 뜻이다.

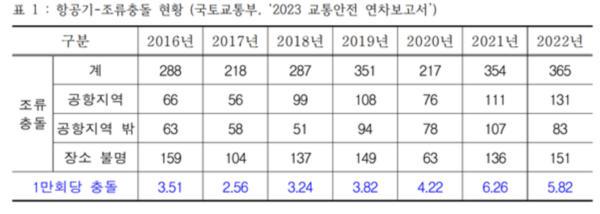

국내에서도 버드 스트라이크는 꾸준히 발생 중이다. 국토교통부의 ‘2023 교통안전 연차보고서’에 따르면 국내 항공 조류 충돌 발생 건수는 2016년 288건에서 2022년 365건으로 큰 폭으로 증가했다.

인천공항공사도 2019년 조류 충돌 사고 17건이 발생한 데 이어 지난 2020년 6건, 2021년 10건, 2022년 20건, 2023년 20건으로 버드 스트라이크가 꾸준히 발생해왔다고 발표했다.

이를 막기위해 그리드, 차단망 등을 설치하는 방법이 고려되고 있으나 현재 항공 업계에선 권장되지 않는 방법이라는 설명이다. 한 항공업계 관계자는 “작은 항공기는 엔진 1개만으로도 비행이 가능하나 만약 그 1개라도 고장 나면 바로 추락사고로 이어지기 때문에 버드 스트라이크가 발생하면 곧바로 회항이나 긴급 착륙이 권고된다”면서도 “팬 블레이드 앞에 차단망을 설치하게 되면 공기역학적 손실이 지나치게 커지는 문제가 있어 (버드 스트라이크를) 완전히 차단하는 것은 어렵다”고 말했다.

또 다른 항공업계 관계자는 “그리드를 추가한다면 엔진 인렛(공기 흡입구)에 고속에서 새와 부딪힐 때를 감안해야 하는데 이 무게를 감안했을 때 되려 (그리드 설치가) 비효율적”이라며 “새를 막을 만한 크기의 그리드를 설치한다고 가정해도 난류가 발생해 엔진 성능이 저하되는 문제도 무시할 수 없다”고 우려했다.

활주로 ‘뷔페’ 막자… 새 떼와의 전쟁 중인 군대·공항

활주로에 모여드는 새 떼를 막을 방법이 마땅치 않다는 점도 버드 스트라이크를 막기 곤란한 이유로 꼽힌다. 코로나19 팬데믹을 겪으며 관리가 잘 되지않은 활주로에 곤충, 벌레, 잡초가 많이 서식해 각종 새들이 활주로 주변에 많이 모여들기 때문이다.

프랑스 민간항공국 소속 마르타 조르다노 조류학자는 최근 발간한 유럽 공항 안전 관련 보고서를 통해 “드넓은 녹지가 있는 공항은 야생동물에게는 매력적인 장소”라며 “지난 3년간 코로나19 팬데믹으로 항공기 운항이 줄어들며 야생동물들이 활주로 인근에 둥지를 틀었고 삶의 터전을 만들었다”고 지적했다. 그리고 이러한 환경적 변화는 버드 스트라이크 빈도를 올리는 '트리거'가 된다.

위기감이 커지는 가운데 버드 스트라이크를 최대한 막기 위해 공군, 해군 등 군 부대와 각 공항은 조류 퇴치 부서인 배트 반(B.A.T., Bird Alert Team)을 적극 운영하고 있다.

공군 관계자는 군 내부 규정상 구체적인 작전·인원에 대해 답할 수 없으나 배트 반은 산탄총 등을 사용해 새들을 쫓아내는 부서라며 총 외에도 다양한 수단을 활용해 새들을 활주로 주변에서 벗어나도록 유도한다는 역할을 맡고 있다고 설명했다. F-16, F-35 등 고급 전투기에 버드 스트라이크가 일어날 경우 조종사의 안전과 기체 상태 등을 보장할 수 없기 때문이다.

인천국제공항공사 역시 배트 반을 운영 중이다. 인천공항공사 측은 공사 내 야생동물 위험관리계획 메뉴얼에 따라 공항 인근과 활주로 내외에 상주하는 야생 동물들을 관리하고 있으며 작년 약 11만 마리가 넘는 새 떼 등 야생동물들을 공항 밖으로 내보냈다고 답했다.

인천국제공항공사 관계자는 "4조 2교대 24시간 46명의 규모로 배트 반을 운영 중이며 엽총, 음파통제기, 페인트볼건 등을 이용해 조류 직접퇴치와 배수로 공사와 야생동물 유입방지 시설 설치 등에 적극적으로 나서고 있다"며 "인천공항에서는 ICAO규정에 맞게 녹지대의 풀길이를 조절해 조류의 서식을 최대한 억제하고 있다"고 설명했다.

정근중 한국공항공사 건설기술본부장은 “한국공항공사는 조류 충돌을 대비해 현장 전담 인원 추가 배치로 공항 주변 환경관리에 역량을 집중할 계획”이라며 “항공기 손상을 일으킬 가능성이 높은 중대형 조류를 중점 관리해 항공기 안전 운항을 위해 만전을 기하겠다”고 말했다.