21세기 원소 주기율표가 기계적 과학적 분류를 넘어 국가 안보와 경제 패권의 지도로 변신하고 있다. 그 중심에는 산업의 비타민이라 불리는 17종의 원소, 바로 희토류(Rare Earth Elements)가 자리 잡고 있다.

스마트폰의 진동 모터부터 전기차의 심장, 국가를 방어하는 최첨단 미사일까지 희토류 없이는 현대 문명의 구동이 불가능하다는 평가가 나온다. 이런 가운데 최근 미·중 갈등 격화와 공급망 재편 흐름 속에서 희토류는 단순한 광물을 넘어 외교적 무기로, 미래 산업의 승패를 가르는 안보 필수재로 급부상했다.

"희귀하지 않지만 갖기 힘든 흙"

희토류는 이름 그대로 해석하면 '희귀한 흙'이라는 뜻을 가졌다. 그러나 지질학적으로 볼 때 희토류의 매장량은 금이나 은보다 풍부하다.

역설적이다. 그렇다면 지각 내 비교적 널리 분포되어 있음에도 왜 '희귀(Rare)'라는 명칭이 붙었을까? 경제성과 환경 문제 탓이다. 실제로 희토류 원소들은 원광 속에 아주 낮은 농도로 흩어져 있거나 다른 원소들과 복잡하게 결합해 있어 순수한 성분만 추출하고 분리하는 제련 과정이 고난도의 기술을 요한다.

더욱 치명적인 문제는 환경 오염이다. 정제 과정에서 막대한 양의 화학 약품이 사용되며 원광에 포함된 우라늄이나 토륨 같은 방사성 물질이 폐기물로 배출된다. 이로 인한 심각한 토양 및 수질 오염 탓에 선진국들은 생산을 기피해 왔다. 환경 오염을 감수하고 저가 공세를 펼친 중국이 전 세계 생산과 정제의 주도권을 쥐게 된 배경이다.

한편 희토류는 란타넘족 15개 원소에 스칸듐과 이트륨을 더한 총 17개 원소를 통칭한다. 크게 경희토류(Light Rare Earths)와 중희토류(Heavy Rare Earths)로 나뉘며 특히 디스프로슘, 터븀 등이 포함된 중희토류는 전기차 고성능 모터나 첨단 군사 무기에 필수적이다.

전기차 시대로의 전환과 함께 이들의 전략적 가치는 천정부지로 치솟았다.

中의 독점과 자원 무기화... "90%의 공포"

현재 글로벌 희토류 시장의 최대 리스크는 특정 국가, 즉 중국에 대한 과도한 의존도다. 실제로 중국은 전 세계 매장량의 상당 부분을 차지할 뿐 아니라 채굴 후 이를 사용할 수 있는 금속으로 만드는 제련 및 가공 시설의 약 90%를 장악했다.

전 세계가 중국의 허락 없이는 첨단 제품을 생산하기 어려운 구조라는 뜻이다.

중국은 이러한 독점적 지위를 외교 분쟁의 해결 수단으로 적극 활용하고 있다. 최근 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 유사시 개입 발언에 대해 중국 상무부가 강력 반발하며 희토류 수출 통제를 암시한 것이 대표적이다. 일본은 과거 2010년 센카쿠 열도 분쟁 당시 중국의 희토류 수출 중단으로 백기 투항한 전례가 있다.

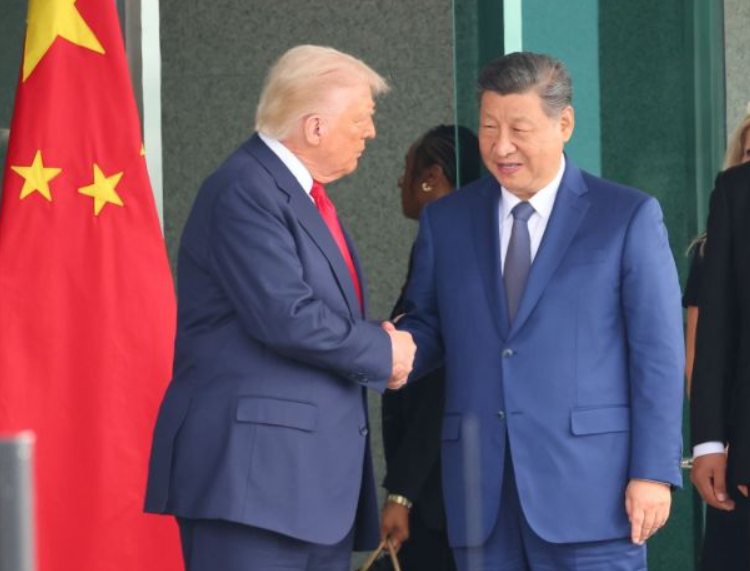

미·중 패권 경쟁 속에서 중국은 대미 희토류 자석 수출을 조절하며 미국을 압박해왔다. 최근 정상회담 이후 일시적 유예 제스처를 취했으나 게르마늄과 갈륨 등 반도체 핵심 소재에 대한 통제가 여전해 언제든 다시 빗장을 걸어 잠글 수 있다는 우려가 나온다.

북극권부터 美 본토까지... '탈(脫)중국' 각축전

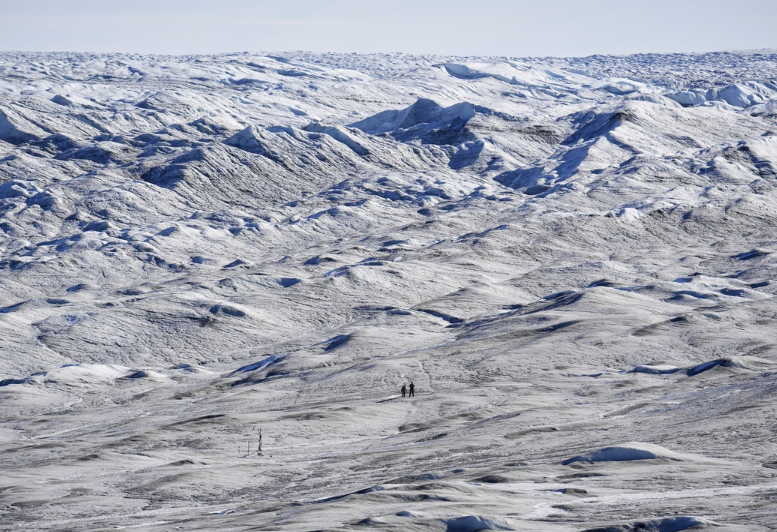

중국의 자원 횡포에 맞서 세계 각국은 공급망 다변화(De-risking)에 사활을 걸었다. 이런 가운데 기후 변화로 접근성이 높아진 북극권이 새로운 격전지로 떠올랐다. 빙하가 녹으며 드러난 그린란드가 희토류와 우라늄의 보고로 주목받으며 미국, 유럽, 중국의 각축장이 됐기 때문이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 그린란드 매입 의사를 밝혔던 것 역시 이러한 자원 안보 전략의 일환으로 풀이된다.

미국 본토에서의 움직임도 활발하다. 미국 내 유일한 희토류 기업 MP머티리얼즈(MP Materials)는 현재 캘리포니아 마운틴패스 광산에서 채굴하고 텍사스에서 자석 완제품을 생산하는 '마인 투 매그넷(Mine to Magnet)' 수직 계열화를 추진 중이다.

미 국방부는 이 회사에 자금을 투자했고 사우디아라비아 국영 광업회사 마덴(Maaden)과 협력해 제련 설비를 구축하기로 합의했다. 오일머니를 앞세워 '석유 이후'를 준비하는 사우디와 '중국 없는 공급망'을 원하는 미국의 이해관계가 맞아떨어진 결과다.

韓, 기술 자립과 자원 동맹 '투트랙' 전략 시급

반도체, 배터리 등 첨단 제조업이 주축인 한국 경제에 희토류 공급망 불안은 국가적 비상사태다. 실제로 한국은 희토류 대부분을 수입에 의존하며, 대중국 의존도가 절대적이다. 중국이 수출 밸브를 잠글 경우 주요 기업들의 공장이 멈춰 설 수 있는 구조적 취약성을 안고 있다.

정부와 민간 기업들도 대응에 나섰다. 산업통상자원부는 최근 희소금속 공급망 안정화 방안을 모색했고, 고려아연 등 민간 기업은 제련 과정의 부산물에서 게르마늄 등을 회수해 정제하는 기술을 개발 중이다. 자원 빈국인 한국이 기술력을 통해 자원 안보를 확보하려는 시도로, '도시 광산(재활용)' 및 제련 기술 고도화가 핵심 생존 전략으로 꼽힌다.

전문가들은 단순한 광산 확보를 넘어, 확보한 자원을 국내에서 가공할 수 있는 생태계를 구축해야 한다고 입을 모은다. 또한 미국, 호주, 캐나다 등 가치 공유국들과의 자원 동맹을 강화해 유사시 물량을 확보할 수 있는 채널을 다중화하는 것이 시급하다는 지적이다.

업계 관계자는 "희토류는 이제 단순한 흙이 아니다"면서 "미래 산업의 패권을 쥐기 위한 전략 자산이자, 국가의 생존을 담보하는 안보 필수재"라고 말했다. 이어 "거센 자원 전쟁의 파고 속에서 경제 주권을 수호하기 위한 정부의 치밀한 외교 전략과 기업의 과감한 기술 투자가 절실한 시점"이라 강조했다.