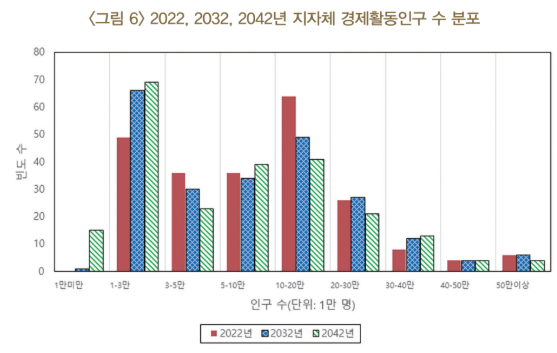

2042년이 되면 국내에 경제활동인구가 1만명에 못 미치는 시군구가 15곳 생길 것이란 전망이 나왔다. 반면 30만명을 넘는 시군구는 현재 18곳에서 21곳으로 늘어 지역 간 ‘노동 양극화’가 심화될 것으로 보인다.

한국은행 경제연구원은 12일 ‘인구변화가 지역별 노동시장에 미치는 영향 분석’ 보고서를 내고 이같이 밝혔다. 한은은 2022~2042년 20년간의 시군구별 경제활동인구 변화를 전망했다.

시군구 간 격차, 20년 뒤 두배로 확대

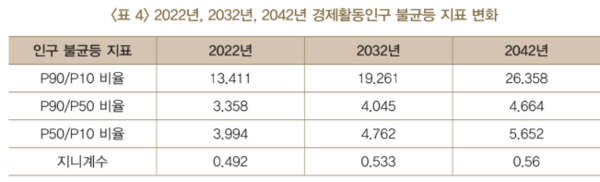

보고서에 따르면 시군구 간 경제활동인구 격차는 앞으로 20년간 빠르게 벌어질 전망이다. 상위 10% 시군구와 하위 10% 시군구의 격차를 보여주는 ‘10분위 수 대비 90분위 수 비율(p90/p10)’은 2022년 13.411에서 2042년 26.358로 약 두배 커진다고 추정됐다.

전체적인 불균등도를 나타내는 지니계수 역시 2022년 0.492에서 2042년 0.560으로 높아진다고 예측됐다.

인구 감소, 고령화에도 20여년간 한국의 노동인력 부족 문제는 크지 않을 수 있지만 충격은 지역 간 노동수급 불균형 형태로 나타난다고 분석했다.

‘청년 유출’이 불균형 핵심 원인

지역 간 노동인구 불균형의 주된 원인으론 ‘청년층의 인구 이동’이 꼽혔다. 20~39세 젊은 인구가 비수도권에서 수도권으로 계속 이동하는 현상이 지역 간 격차를 키웠다는 분석이다.

반면 50~64세 장년층은 대도시에서 중소도시로 이동하는 경향이 있어 오히려 지역 격차를 완화하는 요인으로 작용했다.

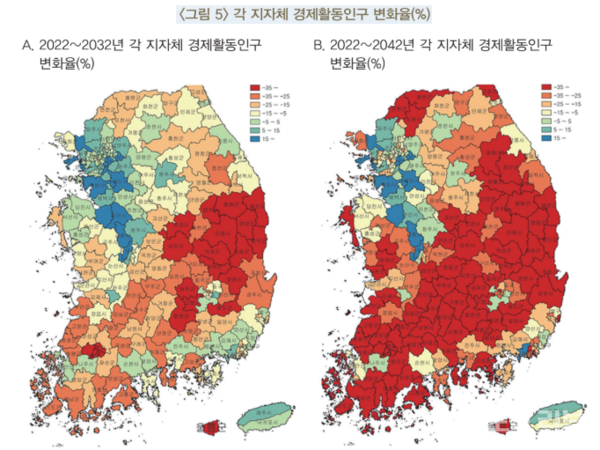

보고서는 이 추세가 계속되면 2042년까지 강원도, 경상도, 전라도의 대다수 시군구에서 생산연령인구(15~64세)가 35% 이상 줄 것으로 내다봤다.

“참가율 제고만으론 한계…인구 이동 정책 필요”

한은은 인구 이동에 대한 정책 시나리오별 효과를 시뮬레이션했다. 그 결과 청년층의 지역 간 인구 이동 격차가 해소되면 시군구 간 경제활동인구 불균등 증가 추세가 완화되는 것으로 나타났다. 반대로 장년층의 인구 이동이 사라지면 격차는 더 커졌다.

단순히 청년과 여성, 장년층의 경제활동참가율을 전국적으로 10%포인트씩 높이는 정책은 지역 간 격차 해소에 큰 영향을 미치지 못했다. 한은은 “전반적인 경제활동참가율 제고만으로는 지역 간 격차 확대를 막기 어렵다”며 “지역의 사정에 따라 차별화된 고용정책이 필요하다”고 지적했다.

이어 청년층의 대도시 집중을 완화하고 장년층의 지방 이주를 장려하는 정책으로 지역 노동 불균형을 줄일 수 있다고 덧붙였다.