건설업의 프로젝트파이낸싱(PF∙대규모 부동산 개발에 활용되는 대출) 보증이 작년 말 26조원에서 28조원까지 늘어난 것으로 나타났다. 정부가 내달 PF 대출 조정위원회에서 관련 지원 방안을 내놓기로 한 가운데 ‘건설사 위기론’에 떠밀려 건설·부동산 경기 부양책을 또 쏟아내선 안 된다는 지적이 나온다.

한국신용평가와 무디스는 22일 오후 서울 영등포구 여의도 콘래드호텔에서 ‘2024년 한국 신용전망’을 주제로 미디어브리핑을 열고 15개 주요 건설사의 PF 우발채무가 6년 새 최대 수준인 28조원(9월 말 기준)이라고 밝혔다. 지난해 말 26조원에서 9개월 사이에 2조원가량 더 늘어난 것이다.

이날 김용건 한신평 총괄본부장은 “주택 경기 침체로 착공과 분양이 지연되자 브릿지론(사업부지 취득과 인허가 등 운영자금에 필요한 자금을 빌리는 것)에서 본 PF(착공부터 준공 전까지 필요한 자금을 조달하는 것)로 전환되지 않는 곳이 늘고 있다”며 “대출금을 차환(새 채권을 발행해 기존 채권을 갚는 것)할 때 건설사에 신용보강을 요구하는 사례도 늘었다”고 했다.

한신평에 따르면 태영건설과 롯데건설은 자기자본에 비해 PF 보증 비율이 각각 324.7%와 212.7%인 것으로 집계됐다. 이어 현대건설(121.9%)과 HDC현대산업개발(77.9%)∙GS건설(60.7%)∙KCC건설(56.4%)∙신세계건설(50.0%)∙한양(49.5%)∙DL건설(41.5%)∙포스코이앤씨(35.8%)∙DL이앤씨(35.7%)∙한신공영(21.0%)∙SK에코플랜트(19.9%)∙아이에스동서(19.2%) 순이다. 조사 대상 가운데 호반건설은 자기자본 대비 PF 보증 비율이 9.6%로 한 자릿수를 기록했다.

김 총괄본부장은 “중견급 이하 건설사는 정부 지원이나 자산 담보 없이는 회사채를 발행하기 어려운 상황이 이어지고 있다. 10% 안팎의 높은 금리도 부담 요인”이라며 “과중한 PF 위험이 계속되거나 유동성 대응력이 약화된 건설사 위주로 신용등급이 떨어지는 기조가 이어질 것”으로 전망했다.

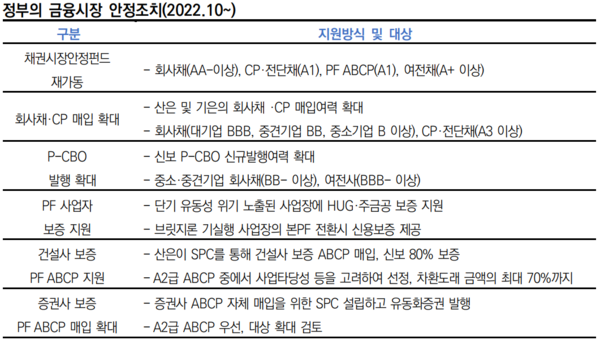

상황이 이렇자 정부는 지난 8일 비상경제장관회의를 열고 전국에서 접수된 민관합동 건설사업을 대상으로 PF 조정위원회를 통해 건설사의 투자 프로젝트 가동 지원 방안을 추진한다고 밝혔다. 이날 회의는 건설사들의 아우성에 국토교통부가 이들의 요청을 받아들여 진행된 것으로 알려졌다.

국토부에 따르면 올해 9월 중순부터 10월까지 접수된 34건의 사업 규모만 약 20조원이다. 한국부동산원은 이들 사업에 대한 조정안의 초안을 마련하고 있다. 내달에는 관련 위원회를 개최해 이 안을 최종적으로 의결할 계획이다.

다만 이 같은 건설사 지원은 부동산 시장을 왜곡하고 국민의 부담만 늘린다는 지적이 나온다. 상황이 이렇게 된 이유는 건설사들이 무분별하게 사업을 키우고 부실 경영을 해서인데 제대로 된 구조조정 없이 지원하면 국민경제에 큰 부담이라서다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “PF는 각 개발사안의 미래가치에 근거해 돈을 차입하는 것이라 조달비용과 함께 투자금(금융기관 등의 입장에선 투자금 또는 대출금, 빌리는 입장에서는 차입금) 회수에 대한 우려에 직결된다. 건설사는 정비사업 등에서 신용공여를 하는 경우가 있어 이런 우려에 포함된다”며 “이에 일각에서는 정부의 책임론을 제기하지만 현재 문제로 부각되는 PF사업장들은 시장이 급변하지 않아도 기업의 수익으로 연결될 사업들이라 정부가 책임질 사안이 아니다”라고 잘라 말했다.

이어 “지금은 미분양 등의 문제점이 부각될 수 있겠지만 어디까지나 이들은 기 추진된 사업들임을 주의해야 한다. 현재는 과도기이므로 시장상황이 가장 좋았던 때를 기준으로 그만큼의 수준이 유지되도록 정부가 개입해야 한다는 업계의 주장은 설득력이 떨어진다”며 “무작정 정부가 시장에 개입하는 것은 오히려 시장을 왜곡시킬 여지가 있어 주의해야 한다”고 덧붙였다.