지난해 한국 경제에서 서비스업이 차지하는 비중이 역대 최고 수준으로 커진 것으로 나타났다. 반면 제조업을 중심으로 한 공산품 비중은 줄어 ‘경제의 서비스화’가 뚜렷해졌다.

한국은행이 24일 발표한 ‘2023년 산업연관표(연장표)’를 보면 지난해 재화와 서비스 총공급(총수요)은 6802조7000억원으로 전년보다 5조5000억원 감소했다. 수입 원자재 가격이 하락하고 컴퓨터·전자·광학기기 등 주력 품목 수출이 부진하면서 수입과 수출이 모두 줄어든 영향이다. 이에 따라 경제 총거래액에서 수출입이 차지하는 대외거래 비중은 2022년 31.5%에서 지난해 29.6%로 1.9%포인트(p) 축소됐다.

산업구조를 보면 서비스화 경향이 명확했다. 총산출(국내 총생산)에서 서비스업이 차지하는 비중은 2022년 46.8%에서 지난해 48.1%로 1.3%p 늘었다. 반면 공산품 비중은 같은 기간 42.8%에서 41.2%로 1.6%p 줄었다. 부가가치 기준 비중에서도 서비스업은 65.1%에서 65.4%로 늘었고, 공산품은 26.2%에서 25.0%로 감소했다.

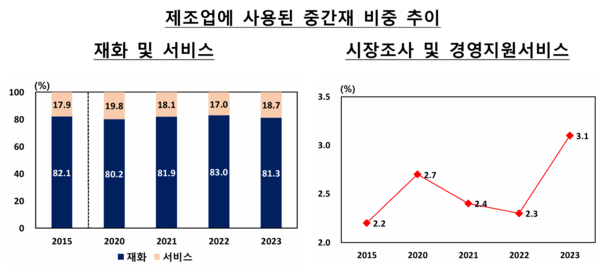

특히 ‘제조업의 서비스화’ 현상이 두드러졌다. 제조업 생산과정에서 중간재로 투입된 서비스 비중은 18.7%로 전년(17.0%)보다 1.7%p 상승했다. 이는 2020년 이후 소폭 하락하다가 지난해 반등한 것이다. 특히 제품 기획, 시장조사 등 생산 전방 단계에서 활용되는 경영지원서비스 비중이 2022년 2.3%에서 지난해 3.1%로 크게 상승했다.

최종수요에서는 민간소비를 중심으로 소비 비중이 45.8%에서 48.0%로 늘었지만, 투자(22.9%→22.6%)와 수출(31.3%→29.4%) 비중은 줄었다. 국제 원자재 가격 하락으로 수입 중간재 투입액이 줄면서 총투입에서 수입 중간재가 차지하는 비중인 수입의존도는 14.9%에서 13.6%로 1.3%p 하락했다.

전체 취업자 수(전업환산 기준)는 2599만명으로 1년 전보다 56만명(2.2%) 늘었다. 서비스업 취업자 비중이 71.1%에서 71.7%로 0.6%p 증가하며 고용 증가를 이끌었다. 최종수요 10억원이 발생할 때 유발되는 취업자 수를 뜻하는 취업유발계수는 서비스업이 10.0명으로 공산품(5.1명)의 두 배에 가까웠다.