지역 주민과 관광객에게 오랫동안 사랑받아온 지역 소주가 설 자리를 잃고 있다. 건강 트렌드 확산과 대기업 주류사의 전국 유통망·마케팅 공세에 밀리며 점유율이 10% 안팎으로 쪼그라든 것이다. 부산에서마저 대선주조가 하이트진로에 1위를 내주면서, 지역 소주 산업 전반이 생존 기로에 서 있다. 이에 새로운 돌파구가 필요하다는 목소리가 나온다.

사라지는 ‘지역 소주’의 자리

소주는 저렴한 가격에 빠르게 취할 수 있다는 점에서 1970년대 이후 ‘국민술’로 자리잡았다. 이후 폭넓은 소비층과 높은 수요를 기반으로 업체 간 경쟁이 치열해지자, 정부는 시장 질서를 유지하기 위해 1976년 ‘1도(道) 1사(社)’ 정책을 시행했다. 시·도별로 하나의 업체만이 소주를 생산하고, 생산량의 50%를 해당 지역에서 소비하도록 제한하는 것이 골자다.

그렇게 서울·경기는 ‘진로’, 부산은 ‘대선’, 경남은 ‘무학’, 경북은 ‘금복주’, 전남은 ‘보해’ 등 10개 업체가 살아남아 지역별 소주가 탄생하게 됐다. 1996년 시장 자유를 침해한다는 이유로 지역별 판매 제도는 완전히 폐지됐지만, 지역 소주 문화는 여전히 남아 있다.

그러나 최근 들어 지역 소주가 설 자리가 급격히 좁아지고 있다. 건강을 중시하는 트렌드 확산으로 전체 주류 시장이 위축되고 있는 가운데, 대기업 주류사들이 전국 유통망과 막강한 마케팅 자본력을 앞세워 시장을 빠르게 잠식하고 있기 때문이다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면, 국내 소매 소주 시장에서 하이트진로와 롯데칠성음료의 점유율은 이미 독과점을 넘어서 80%에 육박한 것으로 나타났다. 유흥 시장까지 포함하면 양사의 점유율이 90%에 이를 것으로 추정된다. 지역 소주 업체들의 점유율은 10~20%에 불과한 셈이다.

부산 지역에서만큼은 하이트진로를 제치고 ‘C1소주’와 ‘대선소주’를 내세우며 1위를 지켜왔던 대선주조마저 올해 상반기 2위로 밀려났다. 올해 상반기 부산 소주 시장에서 대선주조의 점유율은 30%로 하이트진로(38%)보다 8%포인트 낮은 것으로 집계됐다. 이로써 불과 1년 전만 해도 대선주조가 40%, 하이트진로가 35%였던 판도가 뒤집히게 됐다.

실적도 악화일로다. 대표적으로 지난해 대선주조의 매출은 519억원으로 전년 대비 7.8% 감소했으며, 영업이익은 24억원으로 57.1% 줄었다. 제주도 내 군소 6개 소주 업체를 통합해 설립된 한라산의 매출액은 전년보다 2.3% 쪼그라든 216억원에 그쳤다. 영업손실 또한 4억원으로 전년(3억원)보다 확대됐다. 경남 소주 업체 무학은 매출이 1521억원으로 전년 대비 3.8% 증가했으나, 영업손실은 역시나 169억원으로 전년(162억원)보다 늘었다.

한정된 자본·생산력…해답 있나

결국 지역 소주 기업들이 생존을 위해 새로운 돌파구를 모색해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 지역 소주의 약세는 전국 단위의 마케팅·물류 경쟁에서 비롯된다. 하이트진로와 롯데칠성음료는 TV·디지털 광고와 전국 유흥 채널을 통한 점유율 확대에 대규모 투자를 이어가고 있다. 반면 지역 소주 업체들은 한정된 자본과 생산량으로 전국 단위 마케팅에 나서기 어렵고, 젊은 층과의 접점을 확보하기 위한 브랜드 혁신에서도 상대적으로 느린 편이다.

실제 지난해 기준 하이트진로가 집행한 판매비와 관리비는 9771억원, 광고선전비는 1922억원에 달했다. 롯데칠성음료의 경우 음료·주류를 모두 포함한 판매비와 관리비가 1조1984억원이며, 그 중 광고선전비에는 1619억원을 사용한 것으로 집계됐다. 반면 대선주조는 판매촉진비가 60억원, 광고선전비가 31억원에 그쳤다. 이외에도 무학(503억원), 금복주(204억원), 보해양조(247억원), 한라산(74억원) 역시 대기업과는 비교가 되지 않는다.

이처럼 한정된 자본으로 국내 소주 시장에서 생존하기 위해서는 프리미엄·저도주·RTD(Ready to Drink) 등 차별화된 신제품 개발하거나, 지역 관광·문화와 결합한 색다른 스토리텔링 마케팅을 진행하는 등 MZ세대를 겨냥한 전략 전환이 필요하다는 지적이다.

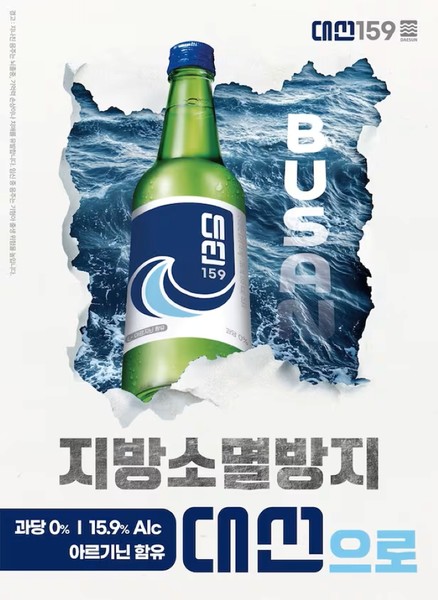

이에 발맞춰 지역 소주 업체들의 마케팅 방식도 변화를 보이고 있다. 그간 소주 광고는 대기업뿐만 아니라 지역 소주까지 그 시대를 대표하는 연예인을 모델로 내세워 대중의 관심을 끌었다. 그러나 대선소주는 지난달 ‘지방소멸방지, 대선으로’라는 문구를 전면에 내세운 포스터를 공개했다. 연예인 광고비를 지출해 수익성을 악화시키는 악순환을 피하고, 대신 절박한 현실을 직설적으로 드러내는 파격적 메시지로 주목도를 높인 전략으로 해석된다.

한 업계 관계자는 “지역 소주가 단순히 ‘저렴한 대체재’라는 이미지를 넘어, 지역성·개성을 무기로 소비자 경험을 확장해야만 살아남을 수 있을 것”이라며 “소비 트렌드에 맞는 신제품을 내놓고 색다른 마케팅을 통해 젊은 세대와 접점을 만들어야 한다”고 말했다. 지역 소주 업체들이 생존을 위한 새로운 돌파구를 찾을 수 있을지 귀추가 주목되는 시점이다.