제이미 다이먼 JP모건체이스(이후 JP모건) 최고경영자(CEO)는 내년 1월이면 취임 20년을 맞는다. 이는 미국 대형 은행 CEO 평균 임기인 10년의 두 배다. 그는 5년 전 이사회로부터 70세가 되는 2026년까지 임기를 부여받았다.

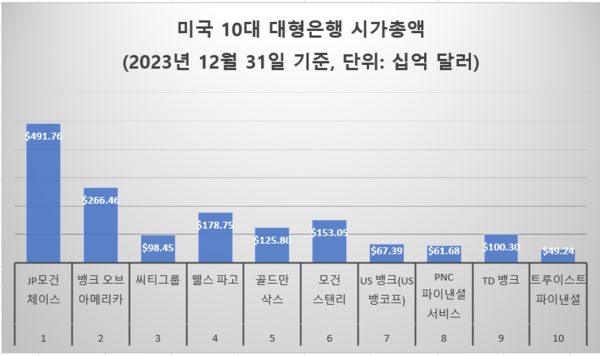

그가 이끄는 JP모건은 미국 대형은행 시가총액의 30%를 차지하는 최대 은행으로 성장했다. 취임 당시 12%에 불과했던 점유율은 2023년 말 7300억달러로, 뱅크오브아메리카와 씨티은행을 합친 수준을 넘어섰다. 팬데믹 이후 경쟁사와의 격차도 커졌다.

직원 수는 31만7,000명으로 두 배 가까이 늘었고, 미국 내 예금 점유율도 12%로 확대됐다. 2021년에는 미국 본토 48개 주에 지점을 둔 첫 은행이 됐다.

2005년 84억달러였던 연간 순이익은 2019년 364억달러로 4배 넘게 증가했고, 2025년 1분기에는 약 170억달러로 분기 기준 역대 최고치를 기록했다. 총수익 대비 비이자 비용 비율도 2015년 61%에서 51%로 개선됐는데, 이는 주요 경쟁사 대비 15%포인트 낮은 수준이다.

미국 최대 은행으로 키운 리더십

다이먼은 오늘날 JP모건을 만든 리더로 평가받는다. 그는 2000년 미국 5위 은행이던 뱅크원의 CEO로 취임해, 3년 만에 순손실 기업을 35억달러 흑자기업으로 전환시키며 경영 능력을 입증했다. 이후 2004년, 2위 은행이던 JP모건체이스가 뱅크원을 인수하면서 다이먼은 합병 조건으로 새 CEO 자리에 올랐다.

2008년 글로벌 금융위기 때는 베어스턴스, 워싱턴뮤추얼을 인수하며 JP모건을 최대 은행으로 키웠다. 위기 속 기회를 놓치지 않은 공격적 리더십으로 ‘금융위기 최후의 승자’라는 별명을 얻었다.

2023년 지방은행 위기 당시엔 퍼스트리퍼블릭은행 자산을 인수하며 다시 한 번 존재감을 드러냈다.

JP모건은 규모뿐 아니라 효율성에서도 차별화됐다. <이코노미스트> 분석에 따르면, 사업 부문 간 경쟁보다 보완에 중점을 둔 조직 구조가 핵심이다. 자산관리, 소매금융, 기업금융, 투자은행 부문은 유기적으로 연결돼 있으며, 내부 제로섬 경쟁을 지양하고 있다. 대규모 저비용 예금을 기반으로 한 안정적 자금 조달 구조도 JP모건의 유연한 전략 실행을 가능하게 한다.

후계 구도와 외부의 위협

이 거대 은행도 리더십 교체라는 변곡점을 맞고 있다. 다이먼은 최근 <이코노미스트>와의 인터뷰에서 “몇 년 내 CEO에서 물러나겠다”고 밝혔지만, 퇴임 시점은 명확히 밝히지 않았다. 회장직은 유지할 계획이다.

후계 구도는 10년 넘게 월가의 관심사였다. 두 차례 건강 이상과 재무장관 기용설이 돌 때마다 JP모건 주가는 민감하게 반응했다. 임기에 대해 “5년 남았다”던 기존 발언을 2024년 “이제는 아니다”라고 밝히며 조기 은퇴를 시사하자 주가는 하루 만에 4.5% 하락했고, 약 40조원 규모의 시가총액이 증발했다.

트로이 로어보, 더글러스 페트노 등 JP모건 핵심 임원들이 후보로 거론되지만, 다이먼처럼 정치·시장에 강한 영향력을 지닌 인물은 없다는 평가가 많다. 이 때문에 월가에서는 “왜 다이먼이 지금 은퇴해야 하는가”라는 말까지 나온다.

외부 도전도 계속된다. 2023년 퍼스트리퍼블릭 인수 당시 엘리자베스 워런 상원의원과 J.D. 밴스 부통령은 “국가 최대 은행이 더 커졌다”고 비판했다.

또한 핀테크와 독립 트레이딩 기업도 위협 요인이다. 스트라이프는 결제 시장을 잠식 중이고, 시타델 증권과 제인스트리트는 전통 은행의 시장조성(Market Making) 기능을 빼앗고 있다.

1조달러 은행이 될 수 있을까

한국 금융권에서는 다이먼처럼 20년 가까이 재임한 CEO를 찾기 어렵다. 이는 금융당국 승인, 사회적 여론, 내부 견제 등 외부 요인이 크기 때문이다.

하지만 JP모건의 사례는 단순한 제도 차이만으로 설명되지는 않는다. 다이먼은 실적, 위기 대응 능력, 조직 통합 역량을 바탕으로 이사회의 신뢰를 반복적으로 얻었고, 이는 장기 재임의 결과가 아니라 조건이었기 때문이다.

JP모건의 눈부신 성장 중심엔 제이미 다이먼이라는 압도적 존재가 있었지만, 이제는 ‘다이먼 없는 시대’를 준비해야 할지도 모른다. 1조달러 은행이라는 목표를 달성하기 위해 지금까지 다이먼과 JP모건이 쌓아온 힘이 복리효과를 발휘할 수 있을지 시장은 주목하고 있다.