예술의전당(사장 장형준)이 2025년 앙상블 시리즈로 두 편의 무대를 선보인다. 6월 21일(토)에는 각기 다른 배경을 지닌 젊은 연주자들이 모여 실내악의 진수를 선보이는 <크론베르크 앙상블>, 6월 25일(수)에는 유럽 클래식계의 ‘슈퍼 루키’로 불리는 <요한 달레네의 바이올린 리사이틀>이 IBK기업은행챔버홀에서 관객을 만난다.

두 공연은 젊은 예술가들의 예리한 해석과 깊은 감성을 통해 고전부터 현대에 이르는 클래식의 다양한 지형을 탐색하는 무대로, 2025 앙상블 시리즈의 철학인 ‘세대를 이어가는 실내악의 집중 탐구’라는 기획의도를 고스란히 담아낸다. R석 7만원, S석 4만원. 예매는 예술의전당 홈페이지(www.sac.or.kr), 콜센터(1668-1352).

■ “젊은 재능, 서울에 모이다”

<크론베르크 앙상블>

6.21(토) 17:00 IBK기업은행챔버홀

세계적으로 저명한 독일의 음악 교육기관 크론베르크 아카데미에서 전문 연주자로서 역량을 갈고닦은 네 명의 연주자들과 한국을 대표하는 피아니스트 신창용이 함께 무대를 채운다. 각자의 개성과 깊이 있는 음악 세계를 바탕으로, 시대와 양식을 넘나드는 실내악 레퍼토리를 새로운 시선으로 그려낼 예정이다.

바이올리니스트 스티븐 김은 퀸 엘리자베스 콩쿠르 3위를 포함해 파가니니, 센다이 등 유수 콩쿠르에서 입상하며 국제적인 주목을 받은 연주자다. 정교한 테크닉과 섬세한 표현력을 두루 갖추었다는 평을 받는다.

바이올리니스트 후미카 모리는 서울국제음악콩쿠르에서 최연소이자 최초의 일본인 우승자다. 맑고 순수한 음색과 뛰어난 해석력으로 유럽 무대를 누비고 있다.

비올리스트 박하양은 도쿄 국제 비올라 콩쿠르에서 한국인 최초의 우승자다. 국내외에서 종횡무진하고 있으며 깊이 있고 존재감 있는 사운드가 특징이다.

첼리스트 아누슈카 학은 베르비에 페스티벌 프리피르메니히상 수상자이다. 감성적이면서도 생동감 있는 해석으로 감동을 전한다.

피아니스트 신창용은 지나 바카우어 국제 콩쿠르에서 한국인 최초 우승자다. 깊은 해석과 정제된 음악성으로 국내외에서 활약 중이다.

다섯 연주자들은 베토벤의 초기 현악 4중주 중 가장 서정적인 작품으로 평가받는 ‘현악 4중주 제6번 B♭장조 Op.18-6’을 시작으로, 격정적이고 극적인 전개가 돋보이는 야나체크의 ‘현악 4중주 제1번 “크로이처 소나타”’를 연주한다. 이어 낭만주의의 정점을 이룬 슈만의 ‘피아노 5중주 E♭장조 Op.44’까지 선보이며 차세대 클래식 거장 사이의 교감으로 실내악의 다양한 해석을 들려줄 예정이다.

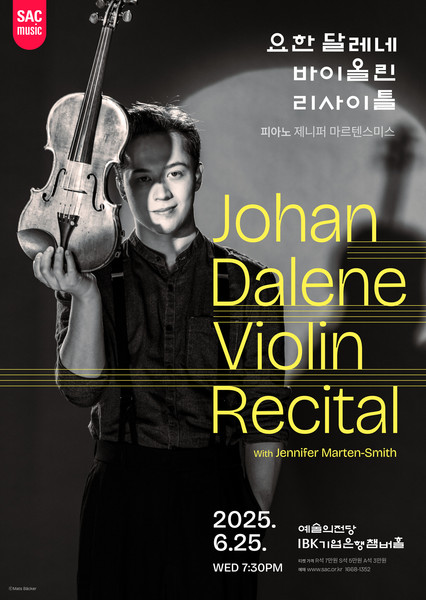

■ “감성과 기교의 클래식 슈퍼 루키”

요한 달레네 바이올린 리사이틀

6.25(수) 19:30 IBK기업은행챔버홀

요한 달레네는 2019년 칼 닐센 국제콩쿠르에서 우승하며 18세에 세계 클래식계의 중심에 떠올랐다. 로열 리버풀 필하모닉의 ‘젊은 상주 음악가’에 이어, 2024-2025시즌에는 로열 필하모닉의 상주 음악가로 활동하고 있다. 2022년에는 그라모폰 선정 ‘올해의 영 아티스트’에 이름을 올리며 ‘유럽 클래식계의 슈퍼 루키’라는 명성을 굳혔다.

그의 첫 내한 공연으로, 고전부터 현대에 이르는 폭넓은 스펙트럼의 곡들로 구성되었다. 베토벤의 '바이올린 소나타 제8번 G장조 Op.30-3', 차이콥스키의 '소중한 곳의 추억 Op.42', 그리그의 '바이올린 소나타 제2번 G장조 Op.13' 등 대중적이고 상징적인 명곡들을 중심으로, 20세기 감성을 대표하는 불랑제와 라벨의 작품, 그리고 호주 작곡가 프레러의 국내 초연곡 ‘기울어진 음계’가 함께 연주된다.

특히 프레러의 작품은 요한 달레네가 2025년 호주 투어 프로그램과 함께 기획한 곡으로, 공간의 왜곡과 시간의 기울어짐을 표현한 듯한 음악적 구조가 인상적이다. 대표 레퍼토리를 나열하는 데 그치지 않고, 연주자의 감성과 해석이 고스란히 드러나는 큐레이션이라는 점에서 주목할 만하다. 협연자로는 하노버 호주 오페라하우스 전임 음악고문으로 활동한 피아니스트 제니퍼 마르텐스미스가 함께한다.

“공연은 한 달 뒤인데, 왜 이렇게 일찍 소개하나요?”

의외로 종종 받는 질문이다. 답은, 공연은 한 번 지나면 끝이기 때문이다.

영화는 다르다. 개봉일이 지나 소개해도 극장에서 몇 주는 상영한다. 설령 극장에서 내려갔더라도 OTT에서 감상할 수 있다. 하지만 공연, 특히 음악 공연은 대부분 하루나 이틀이다. 지나가면 생생한 현장에서만 느낄 수 있는 음들은 사라진다. 그래서 공연은 ‘사전 정보’가 생명이다.

당연히 인기 공연일수록 빠르게 ‘더 좋은 좌석’이 소진된다. 표가 있는지 없는지 문제가 아니다. 어떤 좌석에서 관람하느냐는 몰입도와 감상 수준을 결정짓는다. 클래식 공연이라면 연주자의 손동작이 잘 보이는 위치나, 음향이 가장 자연스럽게 들리는 구역이 존재한다. 연극이나 뮤지컬에서도 무대 동선과 시야에 따라 체감하는 감정의 밀도가 달라진다. 그래서 독자가 더 빨리 알수록 자신만의 방식으로 공연을 즐길 수 있다.

또 하나 중요한 이유는 공연은 관람 이전부터 시작되기 때문이다. 공연 팬은 어떤 프로그램이 연주되는지 미리 알고, 공연자의 해석을 기다린다. 그 점에서 영화와 공연의 감상 방식이 다르다. 영화 팬은 스포일러를 피하며 ‘몰입과 놀람의 순간’을 지키려 한다. 하지만 공연 팬은 알아도 설레며 기다린다. 그 설렘이 공연의 일부다.