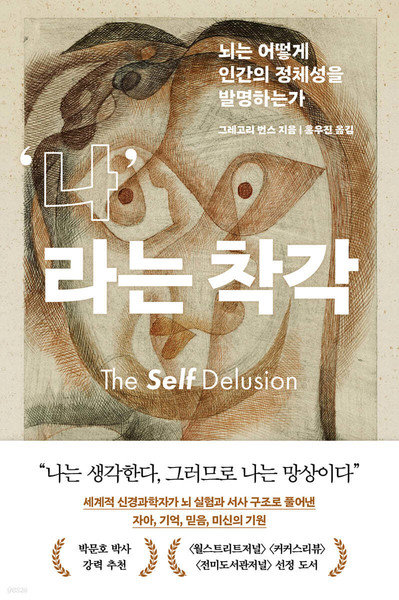

<나라는 착각> 그레고리 번스 지음, 홍우진 옮김, 흐름출판 펴냄.

미국 에모리大 심리학 교수인 저자는 자아(自我)를 수많은 사건 중에서 특정한 부분을 편집하고 맥락을 이어 붙인 ‘기억의 집합’이라고 정의한다. 즉, 내가 세상과 내 자신에게 들려주는 ‘나에 대한 편집된 이야기’라는 것이다.

기억은 다큐멘터리의 기록과는 사뭇 다르다. 그 누구도 기억을 있었던 그대로 재생할 수 없다. 기억의 작은 조각들을 재생할 수 있지만, 그 기억들은 단지 수많은 순간들의 파편일 뿐이다.

우리의 복잡하고 엉망이고 서로 모순되기도 하는 옛 자아들은 하이라이트 릴(Highlight Reel)로 선별되어 뇌에 저장된다. 인간의 뇌는 이런 조각들에 의미를 부여하여, 마치 과거의 자아가 현재의 자아로 끊김없이 이어지는 듯한 서사 구조를 만들어낸다.

이렇듯 기억과 압축의 과정을 통해 만들어진 ‘나라는 이야기(자아)’는 태생적으로 허구일 수밖에 없다.

◇ “단 하나의 자아(自我)는 원래 없다”

인간은 자신을 단일한 존재로 인식한다. 이것도 망상이다. 하지만 우리의 일상이 매일 크게 변하는 것은 아니라서 제법 유용한 망상이라고 말할 수 있다.

어제의 당신은 오늘의 당신, 내일의 당신과 아주 비슷하므로 오랜 시간이 지나야만 세 자아의 차이점을 구별할 수 있다. 10년 전 사진을 꺼내 보라. 10년 전의 나는 완전히 다른 사람처럼 보일 것이다.

사실 10년 전과 비교해 우리는 이미 다른 사람이 됐다. 어릴 때부터 성인이 될 때까지 일어나는 변화들은 매우 심오해서 정신적, 신체적으로, 심지어 세포 수준에서도 과거의 당신과 현재의 당신은 꽤 다른 존재다.

그럼에도 우리는 왜 우리를 하나의 단일한 존재라고 생각하며 살아갈까? 저자는 오랜 진화 과정을 거치면서 인간의 뇌가 생존을 위해 자아를 발명했기 때문이라고 말한다. 다시 말해, 인간은 자아를 갖고 태어나는 것이 아니라 생존하기 위해 자아를 만들었다.

인간에게 여러 인격이 존재할 수 있다는 가정은 사실 새롭지 않다. <지킬박사와 하이드>부터 <배트맨>까지 분열된 자아를 다룬 작품은 셀 수 없을 만큼 많다.

프로이트도 정신을 이드, 이고, 슈퍼이고 세 부분으로 나눠 설명했다. 칼 융은 모든 사람이 ‘그림자’ 즉, 의식적인 면을 일시적으로 압도할 수 있는 어두운 면을 가지고 있다고 말했다. 다중 인격이 특정한 사람의 정신적 문제가 아니라 우리 모두의 일면이라는 것이다.

◇ “뇌가 ‘기억의 파편’으로 스토리 꾸며 당신의 自我 만든다”

기억은 디지털 음원처럼 손실이 있는 형태를 띠고 있다. 디지털 음악은 나름의 근사치를 활용해 데이터를 압축하고 같은 방식으로 재생한다. 필연적으로 ‘원래 음악’과는 차이가 날 수밖에 없다.

우리의 기억 또한 디지털 음원처럼 기억 과정에서 저장되지 않은 빈 구멍은 최선의 근사치로 메꾸게 된다. 없었던 일을 마치 있었던 것처럼 확신을 가지고 말하는 작화증(作話症, confabulation)이다.

올리버 색스가 쓴 <아내를 모자로 착각한 남자>에서 주인공은 심각한 기억 장애를 가진 환자여서 자신의 혼란을 끝없는 작화증으로 덮지만, 자신이 모든 것을 지어내고 있다는 사실을 조금도 의식하지 못한다. 그러면서도 기억의 거대한 간극을 민첩하게 이어간다.

저자는 정신병원에 있는 사람들만이 아니라 인간이라면 누구나 자신의 존재에 질서를 부여하기 위해 작화증을 활용한다고 말한다.

우리가 세상에 태어난 목적, 가치, 이유를 설명할 수 없다면 우리는 ‘무서울 정도로 무작위적인 세상’에서 살아가야 하는 이유를 부여할 수 없다. 따라서 뇌는 오랜 진화의 과정을 통해 의미 없는 기억의 파편을 연결해 이야기를 만들고 이를 통해 살아가야 하는 목적을 가진 자아를 만들어냈다.

저자는 자아뿐만 아니라 우리의 정체성을 구성하는 종교, 도덕률은 물론이며 미신 등 믿음의 영역에 있는 모든 것들 또한 일종의 ‘합의된 망상’이라고 말한다.

◇ ‘내가 원하는 나’ 만들 수 있다

역설적으로 자아를 비롯한 모든 믿음들이 뇌의 발명품이라는 것을 인정하는 순간, 새로운 가능성이 열린다. 자아가 생성되는 뇌의 메커니즘을 알면 ‘내가 원하는 나’가 될 수 있다. 우리 뇌가 이야기를 통해 자아를 발명했다면, 같은 방식으로 자신을 재창조할 수 있다. 뇌가 세상을 설명하는 서사 구조와 그 작동 방식을 역이용한다면 원하는 나로 살 수 있다는 것이다.

연속적이고 일관된 존재로서의 자아는 허구이다. 더 직설적으로 말하자면 자아는 망상이다. 구체적인 세부 사항은 사람마다 다를 수 있지만, 자아의 모형은 대체로 비슷하며 외부에서 우리의 뇌에 들어온 이야기로 채워진다.

너무 극단적인 생각 아니냐고 이의를 제기할 수 있다. 맞다. 우리의 개인적인 서사가 완전히 허구는 아니다. 모두가 동의할 수 있는 사건들이 있었다. 개인적인 서사가 실제 세계의 사건들에 연결된 ‘역사 소설’과 같다고 말하는 것이 더욱 정확한 표현이다.

역사 소설의 주인공처럼, 우리는 운명을 결정할 선택의 순간을 서사 속에서 계속 마주하게 된다. 지금까지, 나는 다른 사람들의 의견이 어떻게 우리의 머릿속에 스며드는지에 대해 다소 수동적인 그림을 제시했다.

그러나 우리는 누구의 말을 듣고, 어떤 책을 읽고, 어떤 미디어를 보는가에 대해 어느 정도의 통제력을 가지고 있다. 정보의 측면에서 보면, 내가 먹는 것이 곧 내가 된다.

▲스키마(schema)는 기억 속에 저장된 지식의 추상적 구조를 말한다. 스키마의 장점은 효율성에 있다. 스키마가 한 번 만들어지면, 새로운 사건은 그 스키마의 편차에 따라 처리되고 저장된다.

첫 키스를 예로 들어 보자. 누구나 자신의 첫 키스를 기억할 것이다. 이 경험은 다른 모든 키스를 참조하는 스키마가 된다. 당신은 두 번째 키스를 기억할 수 있는가? 아마 잘 떠오르지 않을 것이다. 그 기억은 첫 번째 키스의 편차로 인코딩되기 때문이다.

▲9/11이나 그와 비슷한 중대한 사건들을 역순으로 회상하기는 매우 어렵다. 우리의 기억은 명확한 사건의 순서대로 구성된 디지털 기록과는 달리 ‘구조적인 형태’를 갖기 때문이다.

뇌는 ‘의미 있는 방식’으로 정보를 구성한다. 그 구성은 대부분 이야기라는 형태를 취한다. ‘이야기하기’는 인간 뇌의 생물학적 구조와 깊이 얽혀 있다. 단순히 우리가 주변 세계를 이해하기 위해 이야기를 사용하는 것이 아니다. 이야기는 시간적 순서를 부과하여 현실 인식을 지배한다.