조선산업의 시작이자 핵심 자재인 강판, ‘후판’의 가격을 둘러싼 철강업계와 조선업계의 협상이 막바지에 다다랐다. 지난 5월부터 이어진 협상이 연내 마무리될 가능성이 커지며 철강업계의 고심이 커지고 있다.

후판은 두께 3mm이상의 두꺼운 강판을 총칭한다. 선체의 튼튼함이 중요시되는 조선업계의 공정에서 주로 사용한다. 양 업계는 올해 상반기 후판의 납품가격을 톤당 90만원 후반~100만원 선에 합의했다. 반면 하반기에는 이보다 소폭 인하된 90만원 중반 선에서 협상이 마무리 될 것이라는 예측이 지배적이다.

“현상 유지” vs “가격 인하”

당초 철강업계는 원자재인 철광석 가격 상승을 이유로 하반기 후판 가격 인하를 꺼려왔다. 반면 조선업계는 후판 가격이 지속으로 올라 이에 따른 자재가 부담과 인건비 상승 부담 등을 이유로 후판가 인하가 필요하다는 입장을 고수해왔다. 통산 신조선 건조에 필요한 금액의 4분의 1을 후판이 차지하는 것으로 알려졌다.

실제로 산업통상자원부에서 제공하는 주요 원자재 가격 동향(철강분야)에 따르면, 철광석 가격 5년 전인 2018년 상반기 톤당 9만5000원 수준에서 2023년 상반기 톤당 15만5000원 수준으로 상승했다. 후판 납품 가격은 2018년 상반기 기준 톤당 65~70만원 수준에서 2023년 상반기 톤당 95만원~100만원 수준으로 인상됐다.

다만 업계에선 철광석 가격 상승이 후판가 상승으로 직결된다고 단언할 수는 없다고 말한다.

철강업계 관계자는 “후판 가격 상승은 철광석 가격 상승에 더해 업계 수요, 인건비 상승, 해외 원자재·수입품 가격 등 등 다양한 요인에 따라 결정된다”며 “철광석 가격이 오른 만큼 후판 가격이 오른다고 해도, 손실이 온전히 보전된다고 볼 수 없다”고 설명했다. 한 예로 지난 11월 9일 한국전력공사가 산업용 전기요금을 kWh당 평균 10.6원 인상하며 철강업계에 부담이 가중된 사례를 들 수 있다. 현대제철의 지난해 4분기 컨퍼런스콜에 따르면, 전기료가 1kWh 오르면 철강사들의 평균 요금 부담이 100억원 가량 늘어난다. 이런 다방면의 부담이 후판 등 제품 가격에 반영될 수밖에 없다는 것이다.

글로벌 저가 후판에 속앓이 하는 철강업계

중국과 일본산 저가 후판 공세도 양 업계의 의견차를 심화시켰다.

올해 상반기까지 업계에선 중국 건설부동산 경기 침체로 중국 철강사가 감산에 들어가 저가 철강이 시중에 많이 풀리지 않을 것이라는 낙관론이 대두되기도 했다. 하지만 중국 규제 당국이 철강업체들에 올해 연간 생산 한도 규정을 적용하지 않겠다고 하며 철강 생산량이 폭증했다. 경기 부양을 위한 중국의 규제 완화책의 일환이다.

철강 생산량 증가로 중국의 철광석 수입량도 급증했고, 국제 철광석 가격 상승을 견인했다. 반대로 생산된 철강은 내수시장이 아닌 해외로 풀리며 국제적 철강 가격 하락세를 불러왔다. 일본 역시 엔저로 인해 철강 가격경쟁력이 부쩍 상승하며 저가 철강 공세에 탑승했다. 이들에 비해 상대적으로 비싼 국산 후판을 기존 가격대로 구매하는 건 부담이 크다는 게 조선업계의 생각이다.

다만 중국·일본산 후판이 국산 후판의 포지션을 온전히 대체할 가능성은 희박하다.

조선업계 관계자는 “외국산 후판 가격이 저렴하긴 하나, 운송비와 운송 소요시간, 품질 등을 고려하면 국산 후판의 수요는 여전할 것”이라며 “일부 고객은 선박 안정성 등의 이유로 외국산 후판을 사용하지 않을 것을 요구하는 경우도 있다”고 설명했다.

후판 생산량 줄이고 신시장 개척…대비 나서는 철강업계

조선향 후판 사업의 수익성이 기대에 못 미칠 확률이 커진 만큼, 철강업계는 후판 생산량을 줄이고 있다.

한국철강협회가 공개한 통계에 따르면, 국내 연간 후판 생산량은 2019년 952만톤에서 2022년 834만톤으로 점차 줄어들고 있다.

조선업계의 후판 수요도 점차 줄어드는 추세다. 현재 조선 빅3의 수주잔고의 대부분을 차지하는 대표적 고부가가치선인 LNG운반선이 기존 컨테이너선과 VLCC(초대형 원유운반선)에 비해 선체 크기가 작아 후판이 덜 들어가기 때문이다.

후판을 활용한 신시장 개척도 철강업계의 주요 현안이다.

업계 관계자는 “조선업계가 후판의 상당량을 소비하는 건 맞지만, 기타 건축이나 에너지 설비 자재 등에도 수요는 있다”고 말했다.

특히 신재생에너지 관련 후판 사업이 미래 고부가가치 사업으로 떠오르고 있다. 해상풍력용 후판의 판매 마진은 조선용 후판의 이윤보다 더 큰 것으로 알려졌다. 업계는 영국을 비롯한 해외 국가들과 해상풍력 협력을 위한 업무협약(MOU)를 다수 체결 중이다. 향후 성장가치가 높은 대표적 분야다.

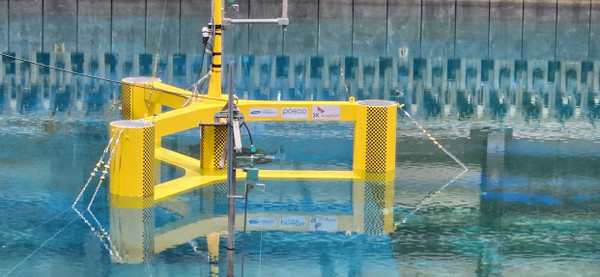

국내 최대 철강기업인 포스코는 SK에코플랜트와 개발 중인 부유식 해상풍력 부유체에 자체 개발한 '내피로 후판' 제품을 적용한다.

그동안은 풍력구조물이 대형화되고 육상에서 해상으로 이동함에 따라 피로하중을 지탱하기 위해 판 두께를 두껍게 하는 것이 일반적이었다. 포스코의 내피로 후판을 사용하면 강재 사용을 5% 이상 절감하면서도 피로수명을 10% 이상 늘릴 수 있어 얇고 가벼운 자재 새용이 가능하다는 강점이 있다.

포스코는 SK에코플랜트와 손잡고 국내 부유식 해상풍력 기술을 완성해 최초 모델을 에스케이에코플랜트가 참여하는 동남해안 해상풍력 프로젝트에 적용할 예정이다. 2027년 1분기 상용 운전 시작이 목표다.

포스코는 신재생에너지용 철강재 판매량을 2023년 120만톤에서 2030년 300만톤으로 늘리는 게 목표다. 현대제철과 동국제강 등도 신재생에너지 철강 시장을 집중 공략하고 있다.