[이코노믹리뷰=권일구 기자]바야흐로 리모델링 전성시대다. 재건축과 재개발 등의 정비사업은 오랜 시간과 정부의 강력한 규제로 빛을 보지 못하고 있다. 이에 비교적 사업 시간이 짧은 리모델링으로 눈을 돌리는 단지가 증가하는 추세다. 대형 건설사 역시 리모델링을 새로운 먹거리로 삼고 있다. 중견 건설사들의 입지가 좁아진 것은 사실이지만, 오히려 경쟁력 있는 상품이 탄생할 것이라는 기대감도 높다. 특히, 최근에는 대단지의 리모델링 사업 추진이 잇따르고 있어 시장 규모는 점차 커질 것으로 전망된다. 이제는 리모델링도 주택건축의 한 트렌드로 자리잡았다.

최근 리모델링 사업에 눈독을 들이는 단지들이 증가하고 있다. 정부의 재건축에 대한 과도한 규제로 수익성을 포기하고, 비교적 사업기간이 짧은 리모델링으로 눈을 돌리고 있어서다. 재건축 사업의 경우, 정부는 주택시장의 과열을 부르고, 투기를 조장하는 부동산 시장의 ‘적폐’로 지적했다. 이에 재건축 조합원의 지위 양도를 제한하고, 재건축초과이익환수제, 재건축 일반분양분에 대한 분양가상한제, 안전진단 기준 강화 등의 강력한 규제를 적용하고 있다. 특히, 서울과 수도권 등 일부 지역에서는 도심 내 신규 택지 확보가 어려운 만큼, 재건축 사업을 통한 공급물량을 기대했지만, 이 같은 막강한 규제 탓에 공급 부족 현상까지 이어질 것이라는 게 전문가들의 분석이다. 이에 리모델링이 ‘반사이익’을 얻고 있다. 정부가 공동주택 리모델링 활성화를 위해 기존 20년에서 15년으로 리모델링 허용 연한을 단축하는 등 활성화를 적극 모색하고 나서서다. 특히 리모델링은 재건축 사업에 적용되는 위의 규제로부터 자유롭다. 상황이 이렇다보니 대형 건설사 역시 기존의 재건축 사업에서 중소·중견 건설사의 주된 먹거리였던 리모델링 사업으로 틈새시장을 노리는 만큼, 리모델링 수주 경쟁은 더욱 심화될 전망이다.

재건축 VS 리모델링, 장·단 살펴보니

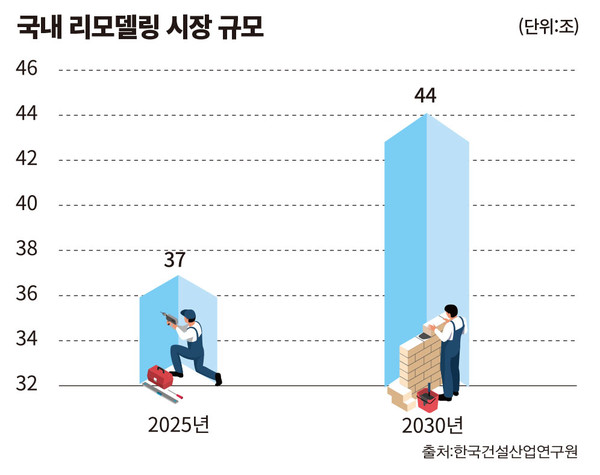

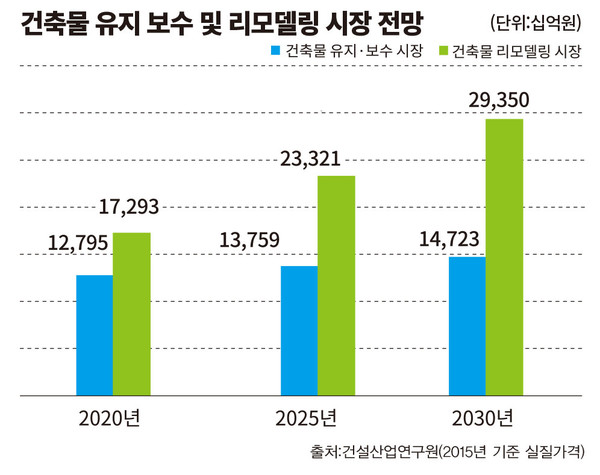

리모델링 시장 규모가 점차 증가하고 있다. 한국건설산업연구원에 따르면, 국내 리모델링 시장 규모는 오는 2025년 37조원 이상, 2030년이면 44조원에 달할 것으로 전망하고 있다. 건축물 전체 리모델링 시장으로 범위를 넓혀보면, 아파트 리모델링이 차지하는 비율은 지난 2010년 0.01%, 주거 0.2% 규모에서 2019년 전체 0.5%, 주거 14.7% 확대됐다. 이 기간 동안 전체 리모델링 착공면적은 연평균 1.7% 증가에 그쳤지만, 아파트 리모델링은 57.5% 급증했다.

기간별로 살펴봐도 2010~2015년 35.5%, 2015~2019년 90.7%로 뚜렷하게 상승하는 모습이다. 건산연은 “준공된 지 30년 이상 된 아파트 130만호, 향후 5년 내 30년이 넘는 아파트 포함 시 약 290만호 규모가 될 것”이라며 “상당수가 리모델링을 검토할 것으로 보인다”는 견해를 밝혔다.

정부의 리모델링 활성화 모색 방안에 따른 시장의 관심도 함께 증가하고 있다. 리모델링협회에 따르면, 올해 3월 기준, 리모델링 추진 아파트 단지는 61곳에 달한다. 그리고 수도권을 중심으로 리모델링 공사 수주가 진행 중에 있는 상황이다. 경기도는 공동주택 리모델링 컨설팅 시범사업을 추진 중인데, 이미 입주 후 30년이 되어가는 1기 신도를 포함, 많은 단지들이 지원을 희망하는 것으로 나타났다. 경기도는 지난 5월 기준으로 8곳 약 6,200여 가구를 선정한 것으로 알려졌다.

이렇듯 리모델링에 대한 시각이 점차 달라지고 있는 모습이다.

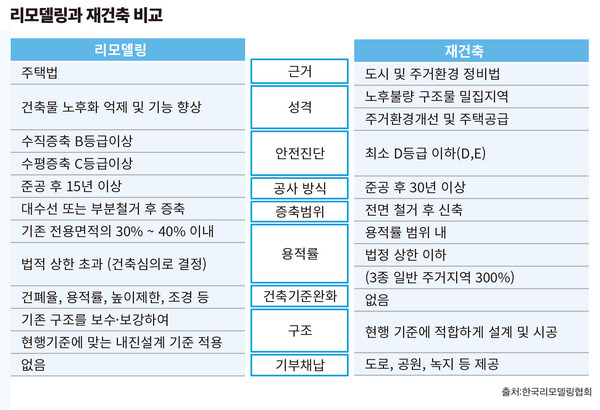

재건축과 리모델링을 단순 비교해보자면, ‘도시 및 주거환경 정비법’에 근거한 재건축의 경우 준공 후 30년, ‘주택법’을 따르는 리모델링은 15년 이상 경과해야 사업 진행이 가능하다. 용적률은 각각 3종 주거지역에서 최고 300%(서울 250%+α, 경기 280%+α), 기존 전용면적의 30~40%까지 가능하다. 공사기간에서도 차이가 난다.

재건축은 28~30개월, 리모델링은 23~26개월이 소요되는데, 리모델링으로 사업시 공사기간을 약 4개월 정도 단축할 수 있다는 계산이 나온다. 또 리모델링은 일반 분양 물량은 기존 가구수의 15% 이내, 3개 층까지 수직 증축이 가능하고, 재건축은 용적률 범위 내에서 가구수에 제한이 없다. 안전진단의 경우, 재건축은 최소 D등급 이하, 리모델링은 수직증축B등급 이상·수평증축C등급 이상이어야 한다.

장점을 살펴보면, 재건축은 전면철거 후 신축을 하기 때문에 설계에 있어서 자유롭고, 준공한지 20년 후반 단지의 경우 상대적으로 재건축을 선호할 가능성이 높다는 것이 건설업계의 중론이다. 이에 반해 리모델링은 15년 경과 시 추진이 가능하다는 점, 용적률 완화 및 수직 증축을 통한 일반분양이 가능하고, 사업추진기간이 3~4년 정도로 짧다.

물론 두 사업 모두 단점도 존재한다. 리모델링은 기존 구조를 바탕으로 증축을 해야하는 설계측면의 제한과 기술적인 고려가 반드시 있어야 하고, 재건축은 최장 30년 경과시 추진이 가능하고, 사업 추진기간 역시 7~8년이 소요된다는 점, 그리고 가장 중요한 개발부담금과 기부채납용지를 제공해야 한다는 점이 가장 큰 아킬레스건으로 알려져 있다.

건설사 한 관계자는 “통상 용적률 200% 기준으로 사업성이 가릴 것으로 보인다”며 “200%이하는 재건축이 유리하고, 200~230%에서는 둘 다 가능하기 때문에 주민의 선택에 따라서 추진하는 것이 좋다. 230% 이상에서는 재건축 자체가 불가능하고 2종 주거지역인 경우, 기존 용적률 170~200% 이상이면 리모델링이 유리할 것으로 보인다”고 설명했다.

경제적 비용 따져보면 ‘리모델링’

실제 한 건설사의 도움을 서울 인기 지역인 강남과 현재 1기 신도시로 리모델링 붐이 한창인 분당의 한 단지를 시뮬레이션 했다. 다만, 자료는 2014년 기준으로 해당 단지의 시세 차이는 발생할 수 있다. 기타 설계와 법규, 인허가 등 유동적인 요소 및 개발부담금, 기부채납, 인센티브 등은 반영이 안됐다. 분당의 경우, 편의상 리모델링 및 재건축 후 평형은 단일평형으로 동일하게 산정했다.

#사례1. 서울 강남 한 단지는 전용면적 95~177㎡ 416가구로 구성됐다. 현재 제3종 일반주거 지역으로 용적률은 190%, 연면적 67.425㎡(약 2만396평), 1984년 준공한 단지로, 당시 3.3㎡당 2,100만원(최소)이다.

먼저 추진 기간은 리모델링의 경우 조합설립서~준공까지 약 4~5년, 재건축은 약 7~8년이 소요된다. 리모델링은 주택법상 증축범위 전용면적 기준 30%, 허용 용적률 247%를 적용할 시

조합원 물량은 전용 114~212㎡ 416가구(20% 증가분)이며, 일반 물량은 전용 84㎡ 60가구(10% 증가분)다. 이는 기존 연면적 2만396평×10%=2,039평/34평=59.9가구로 이를 조합원 물량과 더해 총 476가구가 된다. 추정비용은 당시 기준으로 환산 시, 공사비 390만원/3.3㎡, 사업비 30만원/3.3㎡로 계산시 총 1,113억원이 소요된다. 기존 연면적에 30% 허용 기준과 여기에 총 공사비 420만원을 곱한 값이다. 또한, 분양수입은 일반분양 60가구×7억원=420억원으로 부담금은 추정비용과 분양수입을 뺀 693억원. 세대별 부담금은 부담금 693억원에서 조합원 세대수 412가구를 나눈 1.67억원이 된다.

반면, 재건축은 서울시 도시계획조례 기준 3종 주거지역 허용 용적률 250%를 근거로, 전용면적 85㎡, 792가구, 총 연면적 8만8,717.82㎡(2만6,837.14평)이다. 추정비용은 공사비 420만원/3.3㎡ 사업비 40만원/3.3㎡로 계산하면, 8만8,717㎡×460만원=1,234억원의 추정비용이 산출된다. 분양수입은 일반분양 376가구×7억원=2,632억원, 부담금은 추정비용에서 분양수입을 뺀 1,398억원이다. 이를 토대로 세대별 부담금을 계산하면, 3.36억원을 환급 받을 수 있다.

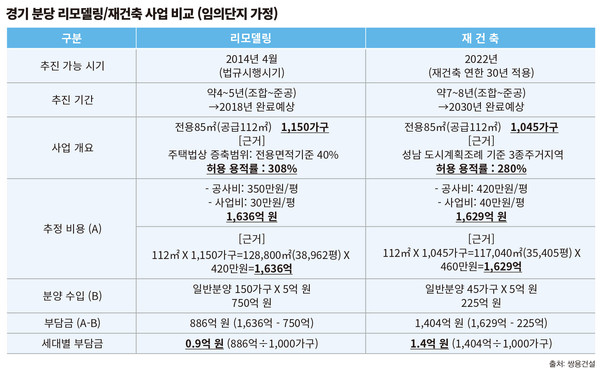

#사례2. 경기도 분당 한 단지는 전용면적 70㎡ 1,000가구의 대단지다. 현재 분당 3종 주거지역으로 용적률 220%, 1992년 준공한 단지로, 당시 3.3㎡당 1,500만원(최소)이다. 추진 기간은 앞서 서울 강남의 예시와 같은 리모델링 약 4~5년, 재건축 약 7~8년 예상된다.

리모델링의 경우, 주택법상 증축범위 전용면적 기준 40%, 허용 용적률 308%를 적용할 시 전용 85㎡ 1,150가구다. 추정비용은 공사비 350만원/3.3㎡, 사업비 30만원/3.3㎡로 계산시 총 1,639억원이 소요된다. 그 근거로 공급면적 112㎡×1,150가구=12만8,800㎡(3만8,962평)×420만원=1,639억원이 나온다. 분양수입은 일반분양 150가구×5억원=750억원, 부담금은 886억원, 세대별 부담금은 0.9억원이다.

재건축 시, 성남 도시계획조례 기준 3종 주거지역 허용 용적률 280% 적용. 전용 85㎡(공급 112㎡) 1,045가구를 공급한다. 추정비용은 공사비 420만원/3.3㎡, 사업비 40만원/3.3㎡로 계산시 총 1,629억원의 비용이 발생한다. 공급면적 112㎡×1,045가구=11만7,040㎡(3만5,405평)×460만원=1,629억원이다. 분양수입은 일반분양 45가구×5억원=225억원, 부담금 1,629억-225억=1,404억원이며, 세대별 부담금은 여기에 1,000가구를 나눈 1.4억원이다. 즉, 분당의 경우 재건축시 분담금은 리모델링에 비해 약 0.5억원 추가된다.

위 사례 처럼 재건축과 리모델링의 사업성은 단지마다 용적률이나 일반분양 가구수에 따라, 또 시도구 및 용지에 따라 달라질 수 있다. 하지만, 리모델링은 재건축이나 재개발과 달리 경제적 측면에서도 이익이라는 평가가 더욱 우세하다. 기존 건축물을 허물지 않은 상태에서 성능을 유지 및 개선하는 작업을 벌이는 만큼, 사회적 혹은 자원적 측면에서 보다 유리하다는 입장이다.

박용석 한국건설산업연구원 선임연구위원은 “경제적 관점에서 보면 당연히 리모델링이 많이 유리하다. 예를 들어 1대1 재건축과 리모델링을 상식적으로 단순하게 비교하면, 동일한 것을 다 부숴버리고 새로운 것을 짓는 재건축과 골조를 남겨놓은 상태에서 짓는 리모델링은 일단 골조비용이 빠진리모델링이 당연 유리하다”며 “사업기간 즉, 공기를 놓고 보더라고 리모델링이 훨씬 빨리 마무리된다. 물론, 1대1 사업 시 모두 사업성은 떨어지지만, 리모델링이 개별 분담금이 적고, 사회적으로 놓고 보면, 자원적 측면에서도 리모델링이 더 낫다”고 강조했다.

이어 “다만, 중요한 것은 절대가구수의 공급량 등을 놓고 봤을 때는 상황은 달라진다”며 “그렇지만, 리모델링 시, 수직증축이 가능해서 추가 가구를 제공한다거나 그러면 리모델링이 절대적으로 유리하다. 추가 가구를 제공한다는 것은 조합원들의 분담금이 그만큼 줄어든다는 것을 의미하기 때문이다“고 덧붙였다.