한국 콘텐츠 산업의 중국 자본 공습경보가 켜졌다. 한중FTA 이후 중국 자본의 국내 콘텐츠 투자 참여가 밀물듯이 몰려오면서 ‘한류 콘텐츠 잠식론’까지 불거져 위기감이 확산되고 있다. 주로 게임 소프트웨어 부분에 국한되어 투자가 이뤄지던 중국 자본의 공습은 최근 드라마, 예능, 엔터테인먼트 등으로 그 영역을 빠르게 넓혀가고 있다. 최근 5년간 중국이 국내 콘텐츠 기업에 투자한 금액만 약 2조원에 달해 위험수위에 다다랐다는 분석이 이어지고 있다.

한국 콘텐츠진흥원은 지난해 콘텐츠 산업 10대 트렌드 중 하나로 ‘지킬 & 하이드, 기회의 나라 중국의 역습’을 꼽았다. 한중 FTA를 통해 콘텐츠 분야를 포함한 한국에 대한 중국의 투자가 더욱 확대될 것으로 전망, 업계의 우려가 확대되고 있다. 2016년 키워드로는 ‘레드머니(중국 자본)의 확산, 레드 콘텐츠의 역습’을 말하며 중국 자본의 지속적 유입과 더불어 중국발 콘텐츠의 한국 장악 가능성까지 우려가 커지고 있다.

‘게임’ 넘어 ‘엔터테인먼트’까지 접수

지난 11일 국내 최대 연예 기획사 SM엔터테인먼트가 중국 알리바바 그룹과 파트너십 계약을 체결했다. 알리바바그룹은 SM엔터에 355억원을 투자, 지분 4%를 확보하며 양사 공동 추진사업에 대한 강한 의지를 드러냈다. 알리바바 입장에선 손해 보는 장사가 아니다. 2014년 홍콩 미디어 그룹 ‘차이나 비전’을 인수한 알리바바는 ‘알리잉예(Alibaba Pictures)’라는 종합 엔터테인먼트 자회사를 차렸다. SM과 파트너십을 통해 콘텐츠 기획력을 높이겠다는 것이 표면적 이유다.

FNC엔터테인먼트 역시 지난해 11월 중국 쑤닝 그룹으로부터 330억원의 투자를 유치했다. 또 지난해 5월 ‘벅스’를 보유하고 있는 네오위즈인터넷이 NHN엔터테인먼트에 인수될 당시, 복수의 중국 기업들이 지분 인수를 시도했던 것으로 알려졌다. 또 음원업계에선 중국 최대 게임 기업인 텐센트가 로엔엔터테인먼트 투자를 검토 중인 것으로 알려졌다. 일각에선 지난해 로엔과 업무 제휴를 맺은 중국 IT 기업 ‘LeTV’(러스왕)가 로엔 경영에 참여할 가능성도 제기되고 있다. 전문가들은 중국 IT 자본이 국내 음원 시장을 공략하는 주된 이유로 “한류 콘텐츠의 핵심인 음원을 통해 자국 플랫폼 역량을 키울 수 있기 때문”으로 해석하고 있다.

5년간 한국 콘텐츠에 ‘2조원’ 투자

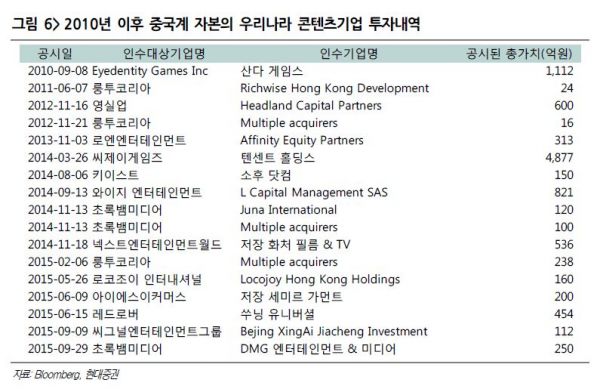

현대증권의 ‘2016년 응답하라 콘텐츠 산업’ 보고서에 따르면 지난 2010년 9월부터 2015년 9월까지 5년 동안 한국 콘텐츠 기업 인수 등에 투자된 중국 자본은 1조92억원에 달한다. 특히 2014년 중국의 한국 직접 투자액은 11.9억달러로 전년 대비 147.2% 급증했다. 이 중 지난 2년에 비해 투자 규모만 74.9%가 늘어난 2113만 달러를 한국의 문화산업 부문에 투자했다.

이미 중국 자본은 우리 미디어산업에 깊숙이 파고들고 있다. 주로 중국 자본의 국내 콘텐츠업계 투자 방식은 합작투자, 지분투자, 경영권 인수 등으로 진행된다. 2014년 중국 포털업체 소후닷컴은 연예기획사 ‘키이스트’에 150억원을 투자해 6.4%의 지분을 확보했다. 또 중국 드라마 제작사 화처미디어는 국내 3대 영화 배급사인 NEW에 535억원을 투자해 15%의 지분을 확보하며 주요 주주가 됐다. 지난해 11월에는 중국 엔터테인먼트 미디어 그룹 DMG가 TV 드라마 초록뱀미디어에 약 250억원을 투자해 최대주주가 됐다. 초록뱀미디어는 한 달 뒤 김종학프로덕션과 예능제작사 A9미디어 등을 보유 중인 SH엔터테인먼트를 인수해 결국 이들 회사 모두가 DMG그룹 산하 기업이 됐다. 또 이달 초 중국 국영투자기관 상하이ISPC는 음원 서비스 업체 소리바다의 경영권을 100억원에 사들였다.

FTA 체결 이후 중국 자본 ‘밀물’

그동안 국내 콘텐츠업계는 고질적인 자본 부족 문제를 해결하기 위해 중국 거대자본을 환영하는 분위기였다. 지난해 12월 발효된 한중FTA 체결 이후엔 자본 유치가 한결 수월해지기까지 했다. FTA 체결 이전에도 국내 콘텐츠 산업에서 차지하는 중국 자본의 점유율은 이미 상당했지만 체결 이후 예상했던 것보다 거대하게 밀려들어오며 이제는 위기감을 키우고 있다.

한국 콘텐츠진흥원에 따르면 국내 콘텐츠 산업에서 중국이 차지하는 비중은 FTA 전인 2013년에도 27.5%에 달했다. 게다가 중국은 이미 세계 콘텐츠 시장에서 우위를 점했다. 중국 콘텐츠시장은 2013년 기준 미국, 일본에 이어 세계 3위를 차지했다. 매출성장 조사기관 PWC에 의하면 중국의 성장세는 2018년까지 세계 콘텐츠 시장의 약 9.7%를 점유하며 미국에 이어 세계 2위의 콘텐츠 강국으로 급성장할 것으로 전망된다. 중국 입장에서는 글로벌 콘텐츠 산업에서 ‘빅2’ 자리로 성장하기 위해서는 최근 상승기류를 타고 있는 한류 콘텐츠산업을 빨아들일 수밖에 없다는 분석이다.

한국에서 배운 콘텐츠 산업, 되레 한국을 집어삼키고 있다?

업계에선 중국 기업은 애초에 한국의 선진화된 제작 노하우를 손쉽게 확보하기 위해 전략적으로 콘텐츠 포맷을 수입하고, 투자 및 파트너십을 맺어왔다고 분석했다. 하지만 오산이었다. 물론 FTA 체결이후 양상은 달라졌다. 공세적인 자세로 바뀐 것이다. 한국과 협업을 통해 배운 노하우를 중국 로컬 업체들은 자체 생산 및 보급하게 되면 모국어를 쓰고 문화적으로 친숙한 로컬업체들이 우위를 점하게 된다. 극단적으로 해석하면 노하우를 제공한 국내 콘텐츠 기업이 추후엔 그 기술을 흡수한 중국 내 로컬 기업에게도 밀리고 있다.

애초에 한국 예능 포맷 수출이 너무 근시안적이었다는 지적도 일고 있다. 한국 예능 제작사는 콘텐츠 생산자로서 판권을 팔면서도 중국 내에서 발생하는 엄청난 부가가치는 강 건너 불구경하는 것처럼 계산에 넣지도 못했다. 중국 최대 위성 채널 후난성은 중국판 <아빠 어디가> 시즌 1 종영 후 스핀오프 격이었던 극장판 콘텐츠 하나로 1000억원 상당의 수익을 올렸다. 또 가시청 인구만 4억명에 달하는 시청률 파워로 <나는 가수다>도 연이어 성공시키며 한국 예능 포맷 수입 붐을 일으켰다. 이대우 KDB대우증권 애널리스트는 한국 콘텐츠진흥원 ‘중국 콘텐츠산업 성장과 대응전략’(2014)에서 “방송 3사의 최근 예능 프로그램 포맷 수출 후 중국판 프로그램들이 높은 시청률을 기록한 것이 성공 사례처럼 홍보되지만 어디까지나 중국 방송사, 중국인 PD의 성공일 뿐”이라고 지적했다.

토종 대형기업 육성· 콘텐츠 생산 지원 시급

전문가들은 국내 콘텐츠 산업을 중국 자본으로부터 지켜내고 글로벌 시장에서 메이저로 키우기 위해서는 미국의 디즈니랜드를 배워야 한다고 강조한다. 한국 콘텐츠가 중국 자본에 쉽게 먹히게 된 것이 자본조달의 부족이었다면 결과적으로 자본의 대형화 등 콘텐츠 산업에도 규모의 경제가 이뤄져야 한다는 이야기다.

미국의 디즈니랜드가 위기를 극복할 수 있었던 것은 대형 자본을 무기로 글로벌 시장에서 성공적인 인수합병을 했기 때문이다. 국내 콘텐츠 기업들의 글로벌 진출 지원은 물론 대형화에도 정부 차원의 지원이 뒤따라야하는 이유다.

국내 콘텐츠 산업이 자생력을 기르기 위해선 콘텐츠 생산에 대한 지원도 뒤따라야한다. 이미 북미, 유럽 등 글로벌 문화 콘텐츠 주요 31개국은 영상 콘텐츠 산업 활성화를 위해 프로덕션 인센티브 등 각종 세제 지원 제도를 운용하고 있다. 반면 국내는 현행 제도상 영상 콘텐츠 제작 및 투자비용에 대한 세제 지원이 미흡하다.

전문가들은 “한국도 영화 드라마 예능 음악 등 한국 콘텐츠를 아우르는 거대기업이 등장해야 한류 열기를 지속적으로 글로벌 시장에 지속적으로 전파시킬 수 있다”고 지적하고 “현상황이 지속될 경우에는 한류 콘텐츠가 중국 문화로 둔갑할지도 모른다”고 우려의 목소리를 높였다. 한국은 한류 콘텐츠 제조회사에서 외주회사로 전락할 위기에 처했다는 진단이다