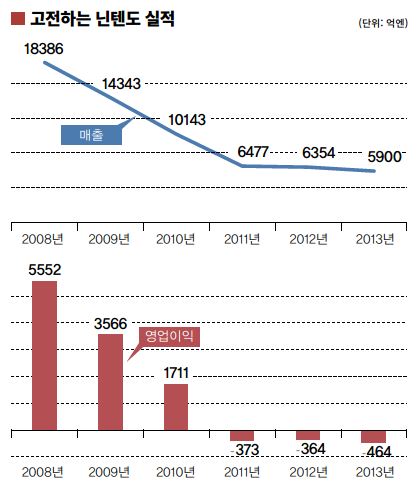

무서울 게 없었다. 닌텐도는 2008년 사상 최대 흑자를 기록했다. 비디오 게임 최강은 역시 닌텐도였다. 창립 120주년을 맞이한 이 게임사는 다음 100년도 문제없을 것 같았다.

파티는 돌연 끝났다. 2011년 30년 만에 적자로 돌아섰다. 잠깐이 아니었다. 3년이 지나도록 수렁을 벗어나지 못했다. ‘창사 이래 가장 큰 위기’라는 말이 떠돌았다. 일본 ‘국민 기업’이 흔들리기 시작한 것이다.

다행히 4년째는 달랐다. 드디어 영업이익을 냈다. 2014·2015 회계연도 기준 247억7000만엔의 영업이익을 기록했다. 직전인 2013·2014 회계연도만 하더라도 닌텐도는 영업 손실 464억2500만엔을 기록한 바 있다. 일단 반전 성공이다. 긍정적인 분위기는 올 2분기에도 이어졌다. 902억엔의 매출과 11억엔의 영업이익을 냈다. 그런데도 우려의 목소리는 잦아들지 않았다. 글로벌 게임축제 E3 2015에서 별 반응을 얻지 못한 것도 뼈아팠다.

자존심 세우다

닌텐도는 자존심이 강했다. 근거 없는 자신감은 아니다. 자랑스러운 기억들이 가득하니까. 1889년 9월 23일 화투를 제조하는 개인 상점으로 시작한 이 회사는 1980년대 비디오 게임 사업을 시작하면서 성장판이 활짝 열렸다. 일본·미국 3가구 중 1가구는 닌텐도 게임기를 가지고 있을 정도였다. ‘온 가족의 닌텐도’이자 ‘또 하나의 가족’으로 거듭났다. 닌텐도의 게임 타이틀 ‘슈퍼 마리오 브라더스’는 세계에서 가장 많이 팔린 게임으로 기네스북에 올라 있다. 심지어 역대 게임 판매량 1~10위는 모두 닌텐도 차지다.

1990년대 초 닌텐도는 ‘국민 기업’이라 부르기에 손색이 없었다. 당시 경상이익이 1000억엔을 넘었다. 삼성·대우·현대 등 한국 10대 그룹 경상이익 총합보다 높은 액수다. 게임사가 얼마나 막대한 경제적 파급력을 보여줄 수 있는가에 대한 모범 사례다. 2000년대에도 닌텐도 돌풍은 계속됐다. 2004년 휴대용 게임기 DS와 2006년 체감형 게임기 위(Wii)가 대박을 터트리면서 신화를 이어갔다. 위(Wii)는 통산 1억대가 넘게 팔렸다. 21세기도 닌텐도의 시대로 보였다.

자존심 구기다

위기가 없었던 것은 아니다. 걸출한 경쟁자들이 닌텐도의 자리를 넘봤다. 일레트로닉아츠(EA)가 연합군을 모아 개발한 ‘3DO 인터랙티브 멀티플레이어’, 세가의 ‘드림캐스트’ 진영이 위협적이었다. 더군다나 닌텐도는 1995년 ‘버추얼 보이’라는 괴상한 게임기를 출시하면서 발목을 접질리기도 했다.

어쨌거나 물리쳤다. 3DO나 드림캐스트는 역사 속으로 퇴장했으니까. 하지만 역사는 반복됐다. 소니의 ‘플레이스테이션’과 마이크로소프트(MS)의 ‘엑스박스(XBOX)’가 게임기 시장 왕좌를 노렸다. 이 경쟁은 아직도 현재진행형이다. 닌텐도는 또 삐끗했다. 야심작 위유(WiiU)가 흥행 참패를 기록한 까닭이다. 이 게임기는 ‘제2의 버추얼 보이’로까지 불렸다. 덩달아 위(Wii)도 예전만큼 팔리지 않았다. 휴대용 게임기 3DS가 이 분야를 석권했지만 예전 DS 시절만큼의 흥행은 아니라는 평가를 받았다. 결정적인 위협은 따로 있었다. 바로 모바일이다. 2007년 스마트폰이 탄생하면서 게임시장이 뒤흔들렸다. 당장에 휴대용 게임기 사업이 위험했다. 소니·MS·세가와는 차원이 다른 위협이었다.

닌텐도는 일단 뚝심으로 밀어붙였다. ‘일본의 스티브 잡스’라 불리던 이와타 사토루 닌텐도 사장은 2012년 <월스트리트저널> 인터뷰에서 “모바일 게임 산업은 오래 가지 않을 것”이라고 말했다. 자신감을 내비친 것이다. 닌텐도 주주들 생각은 달랐다. 닌텐도도 모바일 게임을 출시할 필요가 있다고 요구했다. 그럴 때마다 이와타 사장은 자체적인 조사 결과를 근거로 모바일에 도전할 필요가 없다고 전했다. 실적 저하가 이어지자 스마트폰 때문은 아니라고 잡아뗐다. 업계의 생각은 또 달랐다. 닌텐도가 모바일 게임 진영의 성장에 직격탄을 맞았다고 봤다. 모바일 게임의 영향 때문이 아니라면 적자 행진을 설명할 수 없다는 것이다. 스마트폰으로 무료로 게임을 할 수 있는 마당에 10만원이 넘는 게임기를 구매해 게임을 즐길 사람은 많지 않을 것이라는 설명이다.

자존심 버리다

극약 처방이 필요했다. 닌텐도에 남겨진 선택권은 별로 없었다. 자존심을 버리고서라도 모바일을 택해야 하는 시점이었다. IP(지적재산권)를 활용해 모바일 게임을 만들겠다는 계획을 세웠다. 지난해만 하더라도 “닌텐도 게임을 다른 플랫폼으로 출시할 일은 없다”며 강경한 입장이었던 닌텐도가 고집을 꺾었다. 지난 3월 닌텐도는 일본 모바일 게임사 디엔에이(DeNA)와 업무 제휴를 통해 모바일 시장에 진출하겠다고 했다. 두 회사는 기존의 콘솔 게임을 스마트폰에 그대로 이식하는 것은 물론 IP를 활용해 아예 새로운 게임을 개발하겠다고 계획했다. 그간 닌텐도는 IP를 모바일로 이식하면 콘솔게임 사업의 근간이 무너질 수도 있다는 두려움에 빠져 있었다. 닌텐도가 하드웨어와 소프트웨어 일체형 플랫폼 사업에만 주력했던 이유다. 이러한 원칙을 저버리면서까지 닌텐도는 새로운 도전을 시도하는 셈이다.

일부에서는 우려하기도 한다. 닌텐도에게 모바일 사업이란 ‘안 하던 일’인 까닭이다. 부족한 모바일 경험을 단시간에 극복하는 것은 쉽지 않다는 지적이다. 일례로 ‘드림캐스트’의 아버지 세가는 IP를 활용해 모바일 게임을 출시했지만 영향력은 미미했다.

그렇다고 닌텐도가 모바일에 ‘올인’하는 것은 아니다. 게임기 사업도 계속할 것을 약속했다. 이와타 사장은 ‘코드네임 NX’라는 차기 게임기를 준비하고 있다고 알렸다. 이에 대한 자세한 정보는 내년에 발표한다는 계획이다.

시련일까. 2000년대 닌텐도와 역사를 함께한 이와타 사장이 지난달 갑작스럽게 별세했다. 향년 55세다. 고집을 굽히고 모바일 사업을 강화하겠다고 말한 지 채 반 년이 지나지 않은 시점이다. 닌텐도의 앞날은 다시 까마득해지는 듯했다. 호재도 있었다. 중국 정부가 15년 만에 게임기 시장 전면 개방을 선언했기 때문이다. 엄격한 콘텐츠 심의가 남아있기는 하지만 최대 게임시장이 새로 열렸다는 것은 분명한 청신호다. 이는 자존심을 버린 대가로 받은 선물일까. 어쨌든 닌텐도는 다시 일어서기 위한 여정을 시작했다.